Nachdem in den letzten Jahren die Transformation eines subskriptionsbasierten Publikationswesens hin zu einem System, das auf Publikationsgebühren für Artikel und Bücher basiert, durch umfangreiche Programme wie das Projekt DEAL vorangetrieben worden ist, befindet sich die Open-Access-Bewegung nun in einer Konsolidierungs- und Reflexionsphase. Aber trotz messbarer Erfolge werden die Ergebnisse immer wieder kritisiert – oft auch von Befürwortenden der Open-Access-Transformation. Ziel dieses Beitrags ist, diese Transformationskritik mit den ursprünglichen Wertvorstellungen von Open Access in Verbindung zu bringen. Hierfür werden für die Open-Access-Bewegung bedeutsame Dokumente in Hinblick auf die in ihnen zutage tretenden Wertvorstellungen hin analysiert und Oberthemen identifiziert: Teilhabe, Gerechtigkeit, Transparenz, Diversität, Kreativität und Innovativität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sowie Gemeinwohlorientierung. In einem zweiten Schritt werden diese Wertvorstellungen mit kritischen Stimmen der Debatten (bis zum Jahr 2022) abgeglichen. Daraus werden Schlussfolgerungen gezogen und schließlich Vorschläge für eine weitere, wertbasierte Ausgestaltung der Open-Access-Transformation gemacht.

After the transformation from a subscription-based publishing system to an article- and book-processing-charge-based system has been advanced in recent years by extensive programmes such as Project DEAL, the open access movement is now in a phase of consolidation and reflection. But despite measurable successes, the results are repeatedly criticised - often by proponents of the open access transformation, too. The aim of this paper is to link this criticism of the transformation to the original values of Open Access. To this end, documents significant to the Open Access movement are analysed with regard to the values they reveal. As a result, overarching themes are identified: Participation, justice, transparency, diversity, creativity and innovation, sustainability and reliability as well as a focus on the common good. In a second step, these values are contrasted with the critical voices in the debates (until 2022). At the end of the article, conclusions are drawn and proposals are made for a further, value-based organisation of open access transformation.

Schlagwörter: Open Access; Wissenschaftspolitik; Informationsethik; Open-Access-Deklarationen; Open-Access-Transformation; Transformationskritik

Die Open-Access-Transformation1 wird von einer Vielzahl engagierter Akteure getragen. Ihren Aktivitäten liegen zahlreiche Wertvorstellungen zugrunde, die in Deklarationen und Policy-Dokumenten zum Ausdruck kommen. Dieses informationsethische Fundament ist einem Wandel unterlegen. Dabei kann man in Anbetracht der zahlreichen kritischen Stimmen in der Open-Access-Community den Eindruck gewinnen, dass sich das Transformationsprojekt nach einer idealistisch motivierten Gründungszeit, die mit den Deklarationen um 2003 beginnt, und der anschließenden praktischen Umsetzungsphase in einem Konsolidierungs- und Reflexionsstadium befindet, in dem das Erreichte bewertet und Neuausrichtungen diskutiert werden. Einer von vielen Hinweisen auf den Übergang zur besagten Reflexionsphase Anfang der 2020er-Jahre war die Open Access Week 2021 und 2022 des Open-Access-Büros Berlin, eine Veranstaltungsreihe, in deren Ankündigungstext es wörtlich hieß: „Gerade vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Veränderungen des wissenschaftlichen Publikationswesens durch das ‚Projekt DEAL‘ scheint die Zeit reif für eine erste Bilanz und für Reflexionen darüber, was mit welchem Weg erreicht wurde und was wir noch erreichen wollen“. Wertvorstellungen spielen in diesem Prozess eine bedeutende Rolle.2

Erstmalig in politisch wirksamer Weise formuliert wurden die Wertvorstellungen in den besagten Deklarationen3 aus der Gründungsphase der Open-Access-Bewegung. Wie und nach welchen Kriterien das daraufhin erfolgte Transformationsgeschehen aber zu bewerten ist, wird oft ohne eine Rückbesinnung auf Wertvorstellungen aus der Gründungsphase diskutiert. Dieser Beitrag soll zur Schließung dieser Lücke beitragen.4 In einem ersten Schritt werden die dem Open-Access-Gedanken zugrundliegenden Werte systematisch anhand einer Analyse relevanter Open-Access-Deklarationen erschlossen. In einem darauffolgenden Schritt wird die Kritik an Transformationsergebnissen aus den Jahren 2018 bis 20225 einer Analyse unterzogen.

Dabei ist zu beachten, dass neuere Beiträge – etwa aus jüngeren Ausgaben einschlägiger Fachzeitschriften – aus zeitlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden konnten.6

Ungeachtet dessen lassen sich schließlich durch einen Vergleich der Transformationsergebnisse mit den Wertvorstellungen aus der Frühphase der Open-Access-Bewegung grundlegende Konfliktlinien nachzeichnen und Perspektiven für eine konsensfähige, wertebasierte Fortsetzung der Transformation festhalten. Basieren aktuelle kritische Argumente auf anderen Wertefundamenten als jene der ursprünglichen Deklarationen, wären neue Deklarationsprozesse erforderlich, die eine zeitgemäße Grundhaltung zum Ausdruck bringen. Sollte die Kritik hingegen auf denselben Werten beruhen wie die Gründungsdokumente der Open-Access-Bewegung, genügt eine Rückbesinnung auf diese gemeinsamen Werte.

Deklarationen sind Instrumente politischer Kommunikation und formulieren Standpunkte, zu denen sich die Unterzeichnenden bekennen. Herzstück einer Deklaration ist ein Verzeichnis von umzusetzenden oder zu diskutierenden Politikmaßnahmen, von denen die Unterzeichnenden erwarten, dass diese zum Erreichen definierter Ziele oder zur Beseitigung eines Missstandes beitragen. Die Umsetzung der in Deklarationen festgehaltenen normativen Prinzipien erfolgt in handlungsleitenden Regelwerken, die auf nationaler, auf Landes- oder Institutionenebene Anwendung finden, sogenannten Policies.

Mit Policies und Deklarationen wurde auch auf neue Möglichkeiten der Rezeption und Verbreitung von Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung infolge der Digitalisierung reagiert.7 Zugleich führten die bereits seit den 80er Jahren kontinuierlich steigenden Subskriptionskosten zu einer erheblichen Verschlechterung der Literaturversorgung an wissenschaftlichen Einrichtungen.8 Die Zeitschriftenkrise machte in zunehmendem Maße eine gemeinsame Reflexion über Alternativen zu den bisherigen Finanzierungsmodellen einer Informationslogistik erforderlich, die strukturell noch an den Distributionsmechanismen der vordigitalen Ära ausgerichtet war.9 Diese Entwicklungen begünstigten drei bedeutsame Ereignisse: die Definition und Durchsetzung des Begriffes Open Access, die Entstehung zahlreicher bis heute bekannter Deklarationen und die Entstehung einer Community, die sich der Realisierung der darin niedergelegten Absichten verschrieb. Wissenschaftsgeschichtlicher Kristallisationspunkt dieses Prozesses waren die aus drei Konferenzen hervorgegangenen sog. BBB-Deklarationen:10 die „Budapest Open Access Initiative“11, (Februar 2002), das Bethesda Statement on Open Access Publishing12 (Juni 2003) sowie die Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities13 (Oktober 2003). Infolge der BBB-Deklarationen sind viele weitere Deklarationen und andere Formen von Strategiepapieren entstanden, von denen einige in die folgende Analyse mit einbezogen worden sind.14 Hierfür wurde ein Datensatz aus dem Projekt Open4DE genutzt, der unter anderem Policy-Dokumente deutscher Universitäten und Hochschulen sowie weitere „thematisch verwandte Textdokumente zur Open-Access-Transformation der Stakeholdergruppen ‚Bund & Bundesländer‘, ‚Universitäten‘, ‚Hochschulen‘, ‚Wissenschaftsorganisationen‘ und ‚Fachgesellschaften‘ enthält.“15 In die Analyse mit eingezogen wurden Dokumente, die in diesem Datensatz wiederholt referenziert wurden. Zusammen mit den oben bereits erwähnten BBBs ergab sich folgendes Korpus:

Deklarations- | Abkürzung | Verab- datum | Website (alle Abrufe Stand 8.11.2024) | Anzahl der Nennungen |

|---|---|---|---|---|

Budapest Open Access Initiative | BOAI | 2002 | 24 | |

Bethesda Statement on Open Access Publishing | Bethesda | 2003 | 6 | |

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities | Berlin | 2003 | 115 | |

San Francisco Declaration on Research Assessment | DORA | 2012 | 18 | |

Leiden Manifesto for Research Metrics | Leiden | 2015 | 5 | |

Appel de Jussieu pour la Science ouverte et la bibliodiversité | Jussieu | 2017 | 3 | |

Plan S | PlanS | 2018 | 100 |

Als „wertig“ bezeichnen wir für gewöhnlich Handlungen oder Güter. Der Wertbegriff hat also eine ökonomische und eine ethische Konnotation. Güter, die wir aufgrund ihrer Werthaftigkeit anstreben, können mangelhafte Zustände beseitigen und Bedürfnisse befriedigen, andersherum kann das Fehlen werthafter Güter zu einem Mangelzustand führen. In einem ethischen Sinn gelten Werte als handlungsorientierend.

Vor dem Hintergrund dieser Bestimmung kann der Open-Access-Diskurs in weiten Teilen als wertebasiert bezeichnet werden. Maßnahmenkataloge zur Durchsetzung der Transformationsziele, die das Herzstück zahlreicher Deklarationen bilden, reagieren auf den als defizitär empfundenen Zustand eines von Zugangsbarrieren geprägten Publikationsmarktes. Doch nur in wenigen Fällen ist in Open-Access-Deklarationen explizit von Werten die Rede. Dafür handeln sie von einer Vielzahl von Praktiken (Bewerten, Publizieren), Gegenständen (u.a. Publikationen, Daten), Strukturen und Systemen (wie z.B. Publikationssystemen), Organisationen und Einrichtungen, sowie Maßnahmen (Herstellen von Infrastrukturen).

Zur Auswertung der Quellen wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring und Kuckartz16 angewendet. Diese schlägt eine interpretative aber regelbasierte Auswertung der Quellen vor.17 In der Analyse der Texte aus dem Korpus wurde eine Zuordnung zur Kategorie „Wertvorstellung“ ausgelöst, wenn im Text erkennbar war, dass die dort erwähnten Praktiken zum Zwecke der Befriedigung eines Bedürfnisses herangezogen oder zur Beseitigung eines Mangels genutzt werden sollen. Aus der Analyse aller Textsegmente, die der Kategorie „Wertvorstellung“ zugeordnet werden konnten, wurden sieben Oberthemen abstrahiert: Teilhabe, Gerechtigkeit, Transparenz, Diversität, Kreativität und Innovativität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sowie Gemeinwohlorientierung.18

Der Wert der Teilhabe spielt in den Deklarationen auf mehreren Ebenen eine bedeutsame Rolle. Open Access tritt mit dem Versprechen an, durch die Dissemination qualitätsgeprüften Wissens Strukturen zu stärken, die eine gleichberechtigte, aktive Teilhabe aller Menschen an der Gestaltung ihres Zusammenlebens ermöglichen. So sollen etwa materielle Ungleichheiten im Dialog überwunden und Grundlagen für ein gegenseitiges Verständnis durch Open Access geschaffen werden.19 Zugleich wird betont, dass die Forschenden die Möglichkeit haben sollten, die Systeme der Wissenschaftskommunikation dauerhaft und entgeltfrei zu nutzen bzw. an ihre Bedürfnisse anzupassen.20 Diese Argumentation rückt Informationsinfrastrukturen in die Nähe ziviler Infrastruktursysteme, deren Privatisierung etwa im Bereich des Verkehrs oder des Wohnungsbaus ebenfalls Gegenstand harter Austragungskämpfe ist. Damit Wissen allen zugute kommt, wird daher dessen Vergemeinschaftung angeregt, zumindest aber die Begünstigung von Polypolen im privaten Sektor gefordert.21

In den BBB-Erklärungen spielt die Frage der Gerechtigkeit eine zentrale Rolle – sowohl im ethischen als auch im ökonomischen Sinne. In der wissenschaftlichen Kommunikation geht es dabei um die faire Verteilung von drei zentralen Ressourcen: Wissen, Reputation und Geld.

Diese Ressourcen haben unterschiedliche Bedeutungen: Wissen wird als öffentliches Gut angesehen, das möglichst vielen zugänglich sein sollte. Reputation ist symbolischer Natur und entscheidend für wissenschaftliche Karrieren. Und Geld – etwa für Publikationsgebühren – ist knapp und ungleich verteilt. Je nach Gerechtigkeitsverständnis22 ergeben sich daraus unterschiedliche Perspektiven und mit ihnen verbundene Forderungen.

Grundsätzlich kann zwischen leistungsgerechten und bedarfsgerechten Verteilungsprinzipien unterschieden werden. Ein Beispiel für eine Verteilung nach den Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit wäre die Forderung, dass Open-Access-Publikationen bei Berufungsverfahren und Förderanträgen gleichwertig anerkannt werden. 23 Prinzipien der Bedarfsgerechtigkeit würden hingegen dadurch verwirklicht, dass auch Forschende aus Ländern oder Institutionen mit weniger Mitteln Zugang zu Finanzierung für Publikationsgebühren erhalten. Hier wird die Ressourcenverteilung also an den Bedürfnissen orientiert.

In Bezug auf epistemische Güter wie Wissen kann Open Access als Versuch aufgefasst werden, von einem leistungsorientierten Distributionsprinzip von Wissen zu einem bedarfsgerechten Verteilungsprinzip zu wechseln, durch das allen Personen Zugang zu Forschungsergebnissen ermöglicht wird.24 Dagegen kann die Verteilung von Reputation ersichtlich nicht bedarfsgerecht erfolgen. Erst die Verknappung der Anerkennung von Leistungen steigert deren Wert. Die Frage der Bestimmung von Kriterien für die Leistungsbewertung spielt daher eine besondere Rolle.25 Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Bewertungskriterien und Bewertungsverfahren sind deswegen Voraussetzungen für eine Umsetzung leistungsgerechter Prinzipien in der Reputationsökonomie.

Akteure handeln transparent, wenn sie sich um Nachvollziehbarkeit, Einfachheit und Zugänglichkeit bemühen. Die Forderung nach Transparenz wird in den Deklarationen in verschiedenen Zusammenhängen erhoben. Transparenz ist in der Anwendung nachvollziehbarer, angemessener und anpassbarer Bewertungskriterien relevant.26 Bepreisungstransparenz wird gegenüber privatwirtschaftlichen Akteuren im Publikationssystem eingefordert.27 Aber auch in Bezug auf Daten, Datensammlungen und die Kriterien der Bewertung von Datenqualität wird Transparenz als bedeutsam erachtet.28 Schließlich werden nachvollziehbare Kriterien zur Bewertung der Qualität von Infrastrukturen eingefordert.29

Auch der Wert der Vielfalt oder Diversität manifestiert sich auf mehreren thematischen Ebenen in den Deklarationen und gilt entlang verschiedener Tätigkeiten, Objekte und Strukturen im Publikationsprozess als anzustrebendes Ideal.30 Beispielsweise sollen Publikationsformate und Bewertungsschemata31 so divers sein, wie die wissenschaftlichen Ergebnisse und Praktiken es sind. Quantifizierbare Indikatoren sollten daher nicht gegenüber einer inhaltlichen Beurteilung von Forschungsergebnissen bevorzugt werden.32 Zugleich ist die Vielfalt an Lizenz- und Geschäftsmodellen33 zu fördern, insbesondere, um Akteursvielfalt herzustellen.34 Zu guter Letzt ist auch die Forderung, die Entwicklung eines zukünftigen Publikationssystems den jeweiligen lokalen Gegebenheiten anzupassen, Bestandteil dieses Werteclusters.35

Durch die Suche nach kreativen Lösungen zur Ausgestaltung der Publikationssysteme soll Offenheit herbeigeführt werden. Zugleich wird angenommen, dass offen zugängliches Wissen Kreativität herbeiführt und Innovationen befördert.36 Die Werte der Kreativität und Innovativität finden ihren Ausdruck in Forderungen nach Änderungs- und Anpassungsaffinität,37 aber auch in der Einnahme und Förderung einer kritischen Haltung sowie der Reflexion und Diskussion von beispielsweise Maßnahmen zur Herbeiführung eines als wünschenswert beurteilten, zukünftigen Zustands.38 Äußerungsformen dieser Wertvorstellung sind unter anderem die Forderung nach neuen Geschäftsmodellen, Publikationsformaten und Metriken,39 die Aufforderung zum kreativen Umgang mit Bewertungsmechanismen sowie ganz allgemein der Aufruf zur Förderung wissenschaftlicher Erkenntnisse und menschlicher Interaktion.40

Nachhaltigkeit umfasst Aspekte der Qualitätsförderung und -sicherung. Hierzu zählen die Forderungen nach einer nachhaltigen Finanzierung sowie zur Sicherstellung der Prozess- und Datenqualität, auch und insbesondere, wenn Daten in Routinen zur Forschungs- und Leistungsbewertung eingebunden sind.41

Der Wert der Zuverlässigkeit manifestiert sich auf einer rechtlichen Ebene in der Forderung nach einem stabilen rechtlichen Rahmen, auch für den Umgang mit Daten. Er schlägt sich auch in der Erwartung nieder, vertragliche Vereinbarungen und Verabredungen zur gemeinsamen Gestaltung der Transformation einzuhalten.42

Gemeinwohl ist ein häufig genannter Referenzwert in den Deklarationen. Er bezieht sich auf die Vorstellung eines guten, würdigen und materiell abgesicherten Lebens aller Individuen in einer solidarischen und friedlichen Gemeinschaft. Die Zirkulation von Wissen und der Zugang zu qualitätsgeprüften Forschungsergebnissen sollen hierzu beitragen können.43 Diese Annahme impliziert freilich, dass die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung den oben genannten Wertvorstellungen gemäß erzeugt und nicht zu einem entgegengesetzten Zweck genutzt werden. Öffnungsprozesse in der Wissenschaft führen nicht von selbst zu einer Steigerung des Gemeinwohls. Aber das in den Deklarationen angeführte Argument, der Zugang zu wissenschaftlichem Wissen sei zumindest eine von vielen Voraussetzungen zur Steigerung des Gemeinwohls, ist aus einer technikoptimistischen Perspektive heraus nachvollziehbar. Eingebettet ist dieses Argument in ein Fortschrittsnarrativ.44

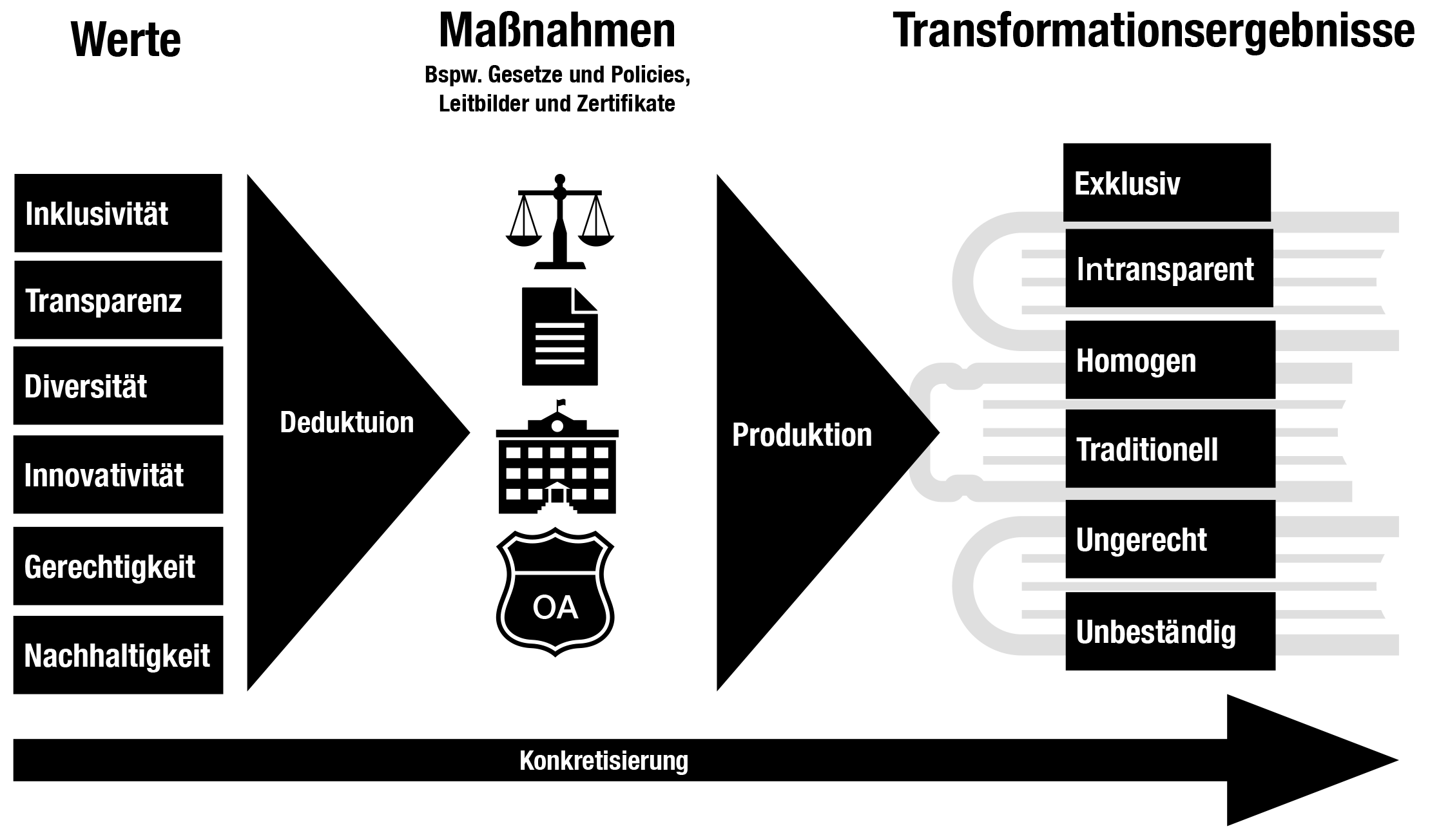

Dieser Kanon zentraler Werte ist als Vorschlag zu verstehen und offen für Ergänzungen. An die Darstellung der hier vorliegenden Analyseergebnisse werden im Folgenden kurze Systematisierungsvorschläge angeschlossen (s. Abb. 1). Erstens kommen in den Deklarationen Wertvorstellungen zum Ausdruck, die die gesellschaftliche Ordnung sowie Formen des Zusammenlebens und den Zustand der Menschheit im Allgemeinen betreffen (Teilhabe, Gerechtigkeit). Dabei wird von einem Fortschrittsnarrativ Gebrauch gemacht, in dem die Verbreitung wissenschaftlichen Wissens zur Überwindung von Ungleichheiten führt. Hierfür müssen Produkte, Prozesse und Praktiken bestimmte Formen annehmen – sie müssen divers, innovativ, nachhaltig und transparent gestaltet sein. Den Hintergrund bilden verlässliche, rechtliche Rahmenbedingungen. An der Spitze dieser Werthierarchie steht als „höchstes Gut“ das Gemeinwohl. Entsprechend prominent wird diese Wertvorstellung meist in der Präambel der Deklaration formuliert, in der das Selbstverständnis der Unterzeichnenden und der Zweck der Deklaration niederlegt ist.45

Dieses normative Rahmenwerk ist auch in den Schriften bedeutsamer Vordenker und Wegbereiter des Transformationsprojektes sichtbar. Peter Suber befasst sich in seinen Arbeiten wiederholt mit dem Gerechtigkeitsaspekt von Open Access,47 während Jean-Claude Guédon die Bedeutung von Transparenz thematisiert.48 Der Wert der Teilhabe spielt in den Schriften von John Willinsky eine bedeutende Rolle,49 Chan und Costa repräsentieren eine Position, die für Akteursvielfalt steht,50 und den Gedanken, dass Offenheit und Innovationen wechselwirken, nimmt beispielsweise Paul Ginsparg auf.51 In Bezug auf die Persistenz von Forschungsergebnissen äußert sich unter anderem Stevan Harnad.52 Auch im Vergleich mit den Ergebnissen aktueller Arbeiten mit ähnlicher Fragestellung lassen sich auffällige Ähnlichkeiten erkennen. Rösch identifiziert in einer Untersuchung informationsethischer Standards acht Wertecluster. Ähnlich wie hier soll auch sein Analyseergebnis nicht als vollständig oder gar als Vorgabe missverstanden werden. Rösch identifiziert Meinungs- und Informationsfreiheit, Informationsgerechtigkeit, Schutz der Privatsphäre, Schutz des geistigen Eigentums, Informationsqualität und Informationsökologie, gesellschaftliche Verantwortung, Dienstleistungsorientierung, professionelle und moderne Bibliotheksverwaltung und persönliche Integrität als zentrale, einrichtungsbezogene Werte.53 Übereinstimmungen sind auch im Vergleich mit neueren Positionspapieren aus dem Bereich Open Access und Open Science feststellbar wie beispielsweise mit den „Thesen zur Zukunft des wissenschaftsgeleiteten Open-Access-Publizierens“. In diesem Papier werden u.a. die Werte Innovation, Nachhaltigkeit und Qualität sowie Diversität hervorgehoben.54

Nachdem eine Einsicht in grundlegende Werte aus einer Deklarationsanalyse gewonnen wurde, soll nun die Community-interne Kritik an der Open-Access-Transformation untersucht werden. Auch ihr liegen implizite Wertvorstellungen zugrunde. Untersucht wurden Aufsätze und Positionspapiere aus dem deutschsprachigen Raum.55 Ergiebige Quellen sind hier unter anderem die Publikationsorgane telepolis,56 LIBREAS,57 o-bib, das offene Bibliotheksjournal58 und die Zeitschrift Bibliothek Forschung und Praxis.59 In den beiden zuletzt genannten Organen erschienen bereits Metastudien, die Tendenzen des kritischen Transformationsdiskurses zu identifizieren und zu beschreiben versuchen.60 Um einen möglichst umfassenden Überblick über die Transformationskritik bis zum Jahr 2022 zu erhalten, wurde aus genannten Diskursräumen ein Ausschnitt erzeugt und untersucht. Auswahlkriterium war dabei insbesondere die inhaltliche und institutionelle Heterogenität der Positionen, um ein möglichst breites Spektrum kritischer Argumente sichtbar zu machen.

Durch die Transformationsabkommen, so die Argumentation, sind Publikationen zwar frei verfügbar, allerdings werden, wenn Gebühren für das Publizieren von Forschungsergebnissen erhoben werden, Forschende von Einrichtungen benachteiligt, die finanziell dafür nicht hinreichend ausgestattet sind. Eine ohnehin bestehende monetäre Ungleichverteilung wird somit zusätzlich in eine Ungleichverteilung der Möglichkeiten zur Wissensproduktion übersetzt. So werden bestimmte Autor*innen auf eine passive Rolle festgelegt, während zahlungsfähige Autor*innen die Produktion übernehmen – und damit die inhaltliche Gestaltungsmacht über das entsprechende wissenschaftliche Feld ausüben. 61 Die Grenzen dieser Ungleichverteilung laufen entlang der Grenzen verschieden kapitalisierter Wissenschaftssysteme sowie zwischen publikationsstarken und publikationsschwächeren Einrichtungen.62 Weitere akteursbezogene Ungleichheiten entstehen dadurch, dass manche Wissenschaftler*innen aufgrund ihrer fachlichen Ausrichtung auf den bislang nur rudimentär transformierten Buchsektor stärker angewiesen sind, als auf die vorrangig in den naturwissenschaftlichen, medizinischen und technischen Fächern genutzten Zeitschriften.63 Zudem würden junge, noch nicht etablierte Wissenschaftler*innen, die weniger an öffentlich finanzierte Publikationssysteme angebunden sind,64 benachteiligt werden.

Kleinere Verlage, die von den großen Transformationsverträge bisher ausgenommen sind, gerieten gegenüber der global agierenden Konkurrenz ins Hintertreffen,65 insbesondere das Transformationsabkommen DEAL stärke bestehende Oligopole.66 Damit, so die Befürchtung, finde über die Publikationsfinanzierung eine Privatisierung und Konzentrierung öffentlichen Vermögens in Wissenschaftskonzernen mit steigender Marktmacht statt.67 Im Ergebnis, so die Implikation, ist die wissenschaftliche Vielfalt in Gefahr.

Erschwerend hinzu komme, dass die komplexen Transformationsabkommen auch für Expert*innen nicht immer leicht zu durchdringen seien und darüber hinaus Verschwiegenheitsklauseln enthielten. Zu Intransparenz würden außerdem die oft undurchsichtigen Kostenaufschlüsselung der Verlage bei article processing charges führen. Zugleich sei auf der Ebene einzelner Einrichtungen die Menge zukünftiger, kostenauslösender Publikationsvorhaben nur schwer antizipierbar,68 es sei sogar zu befürchten, dass im Ergebnis eine Mehrbelastung für die Einrichtungen entsteht.69 Zugleich werde das im Rahmen der Transformation kommerziellen Verlagen zufließende Kapital in intransparenten Handel mit Nutzerdaten investiert. Diese Entwicklung, so die Befürchtung, gefährde mittelfristig die Wissenschaftsfreiheit und die Integrität der Wissenschaft.70

Weiterhin, so die Kritik, komme es zu einer Veränderung der Funktion von Bibliotheken, weil sich bibliothekarische Kernaufgaben, beispielsweise im Bestandaufbau, in der Literaturauswahl und in der Erschließung wandeln würden.71 Zugleich würden Verlage, weil nunmehr für die Publikation eines jeden Artikels gezahlt werde, ungeachtet der Artikelqualität mehr publizieren.72 Ferner würden Anreize für Autor*innen entstehen, in Zeitschriften zu publizieren, die in Transformationsabkommen eingebunden sind – ungeachtet der Qualität einer Zeitschrift.73

Betrachtet man die in den Expertenäußerungen nachweisbare Kritik an Open-Access – Open Access könne zunehmender Ungleichheit, Intransparenz, der Monopolisierung und Qualitätsverlusten nichts entgegensetzen bzw. befördere diese Fehlentwicklungen sogar – fällt auf, dass Teile des in den Deklarationen niedergelegten Wertefundamentes auch die Kritik am Transformationsprozess stützen: Während die Kritik an der Benachteiligung einzelner Akteursgruppen und Einrichtungen auf einer distributiven Gerechtigkeitskonzeption basiert, ist die Kritik der Unkalkulierbarkeit gegenwärtiger wissenschaftspolitischer Entwicklungen mit der Befürchtung verbunden, das Publikationswesen verlöre an Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Die Kritik an Privatisierungs- und Monopolisierungstendenzen ist nur vor dem Hintergrund einer normativ positiven Bewertung der Diversität von Anbietern und Geschäftsmodellen verständlich. Und der Sorge über die Erhöhung des Publikationsaufkommens, die in den oben untersuchten Äußerungen zutage trat, liegt die Wertvorstellung der Nachhaltigkeit von Informationsinfrastrukturen zugrunde.74

Es scheint also, als hätten die auf der Basis des Wertekanons abgeleiteten Maßnahmen zu Entwicklungen geführt, die nun wiederum in Konflikt mit eben diesen Werten stehen. Zugleich fällt der Unterschied zwischen der Grundsätzlichkeit auf, mit der über wünschenswerte Formen der Wissensdissemination in den Deklarationen gesprochen wird und der Benennung ganz konkreter Problemlagen in der gegenwärtigen Kritik. Eine sehr grundsätzliche Perspektive, die noch in den Deklarationen vorherrscht, scheint einer oft auf spezielle Umsetzungshürden gerichteten Expertenkritik gewichen zu sein. In den Experten- und Communitydiskursen wird eine Binnensicht aus einem System eingenommen, das sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium des Wandels befindet. Auch wenn diese Entwicklung erwartbar ist, birgt sie das Risiko, dass grundlegende Wertfragen hinter pragmatische Umsetzungsfragen zurücktreten. Gerade deshalb erscheint es sinnvoll, normative Orientierungen regelmäßig zu reflektieren und im weiteren Verlauf der Transformation sichtbar zu halten.

Es besteht also eine gewisse Zwickmühle, denn die Werte, denen wir folgen, führen zu Ergebnissen, die z.T. nicht mit ihnen vereinbar sind. Doch muss dabei bedacht werden, dass ein Widerstreit zwischen grundlegenden Wertvorstellungen und der ethischen Bewertung der Wirklichkeit kennzeichnend für den Umgang mit grundlegenden Werten und die dauerhafte Spannungsbeziehung zwischen Ideal und Realität ist. Werte wie Gerechtigkeit, Transparenz oder Teilhabe definieren keine endgültig erreichbaren Zustände, sondern bieten Orientierung in einer andauernden, oft defizienten Praxis. Kritik wird geübt, wenn das Handeln von der Richtung abweicht, die der ethische Kompass vorgibt: Sie ist Zeichen einer produktiven Auseinandersetzung mit geteilten, normativen Vorstellungen.

Dieser Widerstreit wird auch dadurch sichtbar, dass die informationsethische Grundannahme von der Transformationskritik unberührt bleibt. Die Feststellung, dass die Qualität und Quantität von Wissen durch dessen Nutzung steigt und zugleich die Digitalisierung eine bedarfsgerechte Wissensverteilung in einen historisch einmaligen Möglichkeitshorizont rückt,76 führt zusammen mit der Annahme, dass Wissen zur Mehrung des Wohlstandes der Gesellschaft beitrage, praktisch zu einem moralischen Imperativ, Zugangsbeschränkungen zu minimieren. Doch wie kann das Gelingen, ohne dass der oben beschriebene Konflikt zwischen unseren Werten und den Ergebnissen des Transformationsprojektes uns in unserem zukünftigen Handeln behindert?

Die oben herausgearbeiteten transformationskritischen Argumente sind von einer Durchdringung ökonomischer und moralischer Wertdimensionen gekennzeichnet, wie allein die Kritik an Monopolisierungs- und Privatisierungstendenzen und die kritischen Analysen datenkapitalistischer Geschäftsfelder zeigen.77 Schließlich ist die Verschränkung einer ökonomischen mit einer ethischen Semantik bereits im Wertbegriff selbst angelegt, dessen Doppeldeutigkeit ihn zur Charakterisierung dieses gleichermaßen von monetären und moralischen Werten geprägten bibliothekarischen Feldes besonders qualifiziert. Der transformationskritische Diskurs kann in dieser Doppeldeutigkeit auch als Verhandlung über den Begriff des Wissens und die in ihm angelegte Spannung zwischen monetärer Verwertung einerseits und informationsethisch motivierter Wissensdissemination andererseits begriffen werden. Das Ringen nach Lösungen der bestehenden Probleme ist damit auch als Form der Auseinandersetzung über die Definitionshoheit über das Gut des Wissens zu interpretieren. Vorschläge für die weitere Ausgestaltung des Transformationsprozesses müssen diese in ihren Kernbegriffen angelegten Spannungen berücksichtigen. Welche Akzente im Transformationsprozess gesetzt werden, entscheidet letztlich darüber, welcher Art die Transformation ist, die wir vollziehen: Ist sie primär Kultur-oder Wirtschaftswandel, im Kern ethische oder ökonomische Fragestellung?

Was bedeutet dieser theoretische Befund für die Bibliotheken? Selbstbilder und Rollenverständnisse der Bibliotheken werden im Spannungsfeld der Transformationsdebatte neu bestimmt und positioniert.78 Ihnen kommt in Zukunft die Rolle der aktiven Gestaltung des Publikationsökosystems zu. Sie wandeln sich zu Kompetenzzentren für Informationsdienstleistungen, übernehmen zunehmend beraterische Tätigkeiten sowie verlegerische Aufgaben und werden dadurch gewissermaßen zu Administratorinnen moderner Publikationssysteme.79 In den BBBs stand noch der Zugang zu Produkten (Publikationen) und weniger zu Infrastrukturen im Zentrum.80 Wenn, wie oben herausgearbeitet, die Kommunikation und Dissemination Wissen verbessert und neues schafft, dann erlangen Bibliotheken durch ihr Engagement in der Ausgestaltung von Infrastrukturen zugleich teilweise Kontrolle über die Produktionsmittel des Wissens. Sie könnten so zu wichtigen Bausteinen einer Deprivatisierung öffentlich finanzierter Wissensproduktion werden.

Wissenschaft und ihre Institutionen sind nie wertneutral gewesen81 und Bibliotheken hatten – was im Rahmen der Transformation noch deutlicher wird – immer schon eine politische Relevanz.82 Bibliotheken haben ihre Rolle als politischer Akteur aber auch anzunehmen, wie es z.B. der Wissenschaftsrat in seinem Positionspapier nahelegt.83 Dennoch sollte nicht übersehen werden, dass Bibliothekspolitik und ethische Reflexion im Alltag der Bibliotheksarbeit tatsächlich eine Rolle spielen – oft subtil, etwa in Gesprächen mit Wissenschaftler*innen. Die kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Herausforderungen der Transformation ist zudem ein Anzeichen, dass ein Bewusstsein für Missstände existiert und Verbesserungen angestrebt werden.84 Bibliotheken würden ihre Rolle als politische Akteurinnen aber deutlicher wahrnehmen, wenn sie ihre Werte und Überzeugungen direkter, offensiver und andauernder kommunizieren würden und dadurch ihre Definitionshoheit stärker wahrnähmen – im Alltäglichen, Kleinen, aber auch in und mit ihren lokalen, nationalen und internationalen Policies, Projekten und Strategien.85

Doch darf niemand der Illusion unterlegen, dass Policies und ähnliche Maßnahmen monokausal dazu führen werden, dass alle relevanten Akteure ihre Bewegung plötzlich nach einem gemeinsamen Werte-Kompass ausrichten werden. Und auch der oben herausgearbeitete informationsethische Rahmen bietet keine dauerhafte und unanfechtbare normative Rückfalloption, sondern ist bestenfalls eine vorläufige Position in einem fortwährenden Gespräch. Die Orientierung auf dem Weg zu einem offeneren Publikationssystem bleibt eine andauernde, diskursive und kontroverse Angelegenheit. Aber ausschließlich als solche führt sie ans Ziel.

Bahr, Amrei: Wie ein faires Publikationssystem für die Wissenschaft aussehen sollte, iRights. Kreativität und Urheberrecht in der digitalen Welt, 30.09.2020, https://irights.info/artikel/wie-ein-faires-publikationssystem-fuer-die-wissenschaft-aussehen-sollte/30295, Stand: 23.06.2025.

Ball, Rafael: Die Transformation des Publikationssystems zu Open Access und die Konsequenzen für Bibliotheken und Wissenschaft. Ausgewählte Aspekte, in: b-i-t-online, 21 (1), 2018, S. 9–17. https://www.b-i-t-online.de/heft/2018-01-fachbeitrag-ball.pdf, Stand: 23.06.2025.

Bandura-Morgan, Laura; Bazeliuk, Nataliia; Davidson, Andrea u. a.: PALOMERA Deliverable 4.2. The PALOMERA Recommendations for Open Access Books, ZENODO, 07.11.2024, https://doi.org/10.5281/ZENODO.14049031.

Bärwolff, Theresa; Benz, Martina; Dreyer, Malte u. a.: Open4DE Textsample: Datenbasis qualitative Dokumentenanalyse (1.0) [Data set], ZENODO, 30.04.2023, https://doi.org/10.5281/zenodo.7827635.

Becker, Irene; Hauser, Richard: Soziale Gerechtigkeit. Ein magisches Viereck. Zieldimensionen, Politikanalysen und empirische Befunde, Berlin 2011 (Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung 104).

Brembs, Björn: Die Dreifaltigkeit des Versagens, Der Wiarda Blog, 06.10.2021, https://www.jmwiarda.de/2021/10/06/die-dreifaltigkeit-des-versagens/, Stand: 23.06.2025.

Brembs, Björn: Who’s responsible for the lack of action?, bjoern.brembs.blog, 03.09.2020, http://bjoern.brembs.net/2020/09/whos-responsible-for-the-lack-of-action/, Stand: 23.06.2025.

Chan, Leslie; Costa, Sely: Participation in the global knowledge commons. Challenges and opportunities for research dissemination in developing countries, in: New Library World 106 (3/4), 2005, S. 141–163. https://doi.org/10.1108/03074800510587354.

Consortium of the DIAMAS project: The Diamond OA Standard (DOAS), ZENODO, 01.07.2024, https://doi.org/10.5281/ZENODO.12179620.

Deppe, Arvid; Beucke, Daniel: Ursprünge und Entwicklung von Open Access, in: Söllner, Konstanze; Mittermaier, Bernhard (Hg.): Praxishandbuch Open Access, Berlin 2017, S. 12–20. https://doi.org/10.1515/9783110494068-002.

Gehring, Petra: Das Schicksal von Open Science steht auf dem Spiel, in: Forschung & Lehre 21 (8), 08.2021. Online: https://www.forschung-und-lehre.de/politik/das-schicksal-von-open-science-steht-auf-dem-spiel-3902/, Stand: 23.06.2025.

Ginsparg, Paul: It was twenty years ago today. arXiv, 13.09.2011, http://arxiv.org/abs/1108.2700.

Guédon, Jean-Claude: In Oldenburg’s Long Shadow. Librarians, Research Scientists, Publishers and the Control of Scientific Publishing. Washington, D.C. 2001. https://www.arl.org/resources/in-oldenburgs-long-shadow/, Stand: 23.06.2025.

Hamann, Nikolaus: Offenheit als demokratisches Prinzip, in: LIBREAS. Library Ideas (32), 2017. Online: https://libreas.eu/ausgabe32/hamann/, Stand: 23.06.2025.

Harnad, Stevan: The Green Road to Open Access. A Leveraged Transition, in: Gacs, Anna (Hg.): The Culture of Periodicals from the Perspective of the Electronic Age, Budapest 2007, S. 99-106.

Haucap, Justus; Moshgbar, Nima; Schmal, Wolfgang Benedikt: The Impact of the German “DEAL”on Competition in the Academic Publishing Market, in: Managerial and decision making 42 (8), 2021. https://doi.org/10.1002/mde.3493.

Hicks, Diana; Wouters, Paul; Waltman, Ludo u. a.: Bibliometrics. The Leiden Manifesto for research metrics, in: Nature 520 (7548), 2015, S. 429–431. https://doi.org/10.1038/520429a.

Hobohm, Hans-Christoph: Bibliotheken.Die fünfte Gewalt im Staat?, in: Bibliothek Forschung und Praxis 48 (2), 2024, S. 236–246. https://doi.org/10.1515/bfp-2024-0033.

Höffe, Otfried: Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung, München 2021, 6. Aufl. (Beck’sche Reihe 2168). https://doi.org/10.17104/9783406757341.

Hopf, David; Dellmann, Sarah; Hauschke, Christian u. a.: Wirkungen von Open Access. Literaturstudie über empirische Arbeiten 2010-2021, Hannover 2022. https://doi.org/10.34657/7666.

Horstmann, Wolfram: Was ist eine wissenschaftliche Bibliothek heute?: Vortrag und Danksagung von Wolfram Horstmann am 29. November 2023 in der Paulinerkirche zu seinem Abschied als Direktor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, in: Bibliothek Forschung und Praxis 48 (2), 2024, S. 342–348. https://doi.org/10.1515/bfp-2024-0021.

Kindling, Maxi; Wenninger, Agnieszka Zofia: Bundesländer-Atlas Open Access und regionale Vernetzung, ZENODO, 16.06.2020, https://doi.org/10.5281/ZENODO.3897371.

Knoche, Michael: DEAL verstärkt den Anreiz zum Publizieren bei Monopol-Verlagen, Aus der Forschungsbibliothek Krekelborn, 03.05.2021, https://biblio.hypotheses.org/2412, Stand: 23.06.2025.

Knöchelmann, Marcel: Systemimmanenz und Transformation. Die Bibliothek der Zukunft als lokale Verwalterin?, in: Bibliothek Forschung und Praxis 45 (1), 2021, S. 151–162. https://doi.org/10.1515/bfp-2020-0101.

Kuckartz, Udo: Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung, Weinheim 2018 (Grundlagentexte Methoden).

Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse, in: Mey, G.; Mruck, K. (Hg.): Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie, 2010.

Meier, Michael: Returning science to the scientists. Der Umbruch im STM-Zeitschriftenmarkt unter Einfluss des Electronic Publishing, München 2002 (Buchhandel der Zukunft 2).

Miedema, Frank: Open Science. The Very Idea, Dordrecht 2022. https://doi.org/10.1007/978-94-024-2115-6.

Mittermaier, Bernhard: Auswirkungen des „DEAL“ auf das Publikationsverhalten, JuSER, 2021, http://hdl.handle.net/2128/27787.

Mittermaier, Bernhard: Transformationsverträge. Stairway to Heaven oder Highway to Hell?, in: 027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur. Journal for Library Culture 8(2), 2021. https://doi.org/10.21428/1bfadeb6.d80f0652.

Mittler, Elmar: Open Access. Wissenschaft, Verlage und Bibliotheken in der digitalen Transformation des Publikationswesens, in: Bibliothek Forschung und Praxis 42 (1), 2018, S. 9–27. https://doi.org/10.1515/bfp-2018-0003.

Neufend, Maike: Quo vadis offene Wissenschaft. Eine virtuelle Open Access Woche für Berlin-Brandenburg, Open Research Blog Berlin, 09.09.2021, https://blogs.fu-berlin.de/open-access-berlin/2021/09/09/quo-vadis-offene-wissenschaft-eine-virtuelle-open-access-woche-fuer-berlin-brandenburg/, Stand: 23.06.2025.

Pampel, Heinz: Strategische und operative Handlungsoptionen für wissenschaftliche Einrichtungen zur Gestaltung der Open-Access-Transformation, Berlin 2021. https://doi.org/10.18452/22946.

Pampel, Heinz; Bargheer, Margo; Bertelmann, Roland u. a.: Thesen zur Zukunft des wissenschaftsgeleiteten Open-Access-Publizierens. Entwicklung und Diskussion in einem partizipativen Prozess, in: Bibliothek Forschung und Praxis 48 (2), 2024, S. 322–333. https://doi.org/10.1515/bfp-2024-0027.

Rösch, Hermann: Ethik im Aufwind! Auch in Bibliotheken?, in: Bibliothek Forschung und Praxis 46 (1), 2022, S. 162–173. https://doi.org/10.1515/bfp-2021-0051.

Schirmbacher, Peter: Open Access. Ein historischer Abriss, in: Malina, Barbara (Hg.): Open Access. Chancen und Herausforderungen. Ein Handbuch, Bonn 2007.

Schubert, Hans-Joachim: Pragmatismus zur Einführung, Hamburg 2020 (Zur Einführung).

Siems, Renke: Subprime Impact Crisis. Bibliotheken, Politik und digitale Souveränität, in: Bibliothek Forschung und Praxis 48 (2), 2024, S. 311–321. https://doi.org/10.1515/bfp-2024-0008.

Suber, Peter: Open Access. Cambridge, Mass., 2012 (The MIT Press essential knowledge). https://doi.org/10.7551/mitpress/9286.001.0001.

Weisweiler, Nina Leonie: Im Spannungsfeld zwischen Zweckrationalität und Idealismus. Eine Analyse des Fachdiskurses zu Projekt DEAL mit Fokus auf den Begriff „Open Access“, in: Bibliothek Forschung und Praxis 45 (1), 2021, S. 163–183. https://doi.org/10.1515/bfp-2020-0116.

Willinsky, John: The access principle. The case for open access to research and scholarship, Cambridge, Mass. 2006 (Digital libraries and electronic publishing).

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access, Drs. 9477-22, Köln 2022. https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61.

Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, 2003, https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung, Stand: 23.06.2025.

Bethesda Statement on Open Access Publishing, 2003, http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm, Stand: 23.06.2025.

Hicks, Diana; Wouters, Paul; Waltman, Ludo u. a.: Bibliometrics. The Leiden Manifesto for research metrics, in: Nature 520 (7548), 2015, S. 429–431. https://doi.org/10.1038/520429a.

Budapest Open Access Initiative. Make research publicly available, 2001, https://www.budapestopenaccessinitiative.org/, Stand: 23.06.2025.

Jussieu-Appell, 2017, https://jussieucall.org/jussieu-appell/, Stand: 23.06.2025.

Plan S Principles, Plan S, https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/, Stand: 23.06.2025.

San Francisco Declaration on Research Assessment, 2012, https://sfdora.org/read/, Stand: 23.06.2025.