Basierend auf einer umfassenden Befragung werden die Perspektiven von Erwerbungsleiter*innen, Bibliotheksdirektor*innen und Fachreferent*innen auf konsortiale Open-Access-Finanzierungsangebote untersucht. Dabei werden insbesondere Faktoren ermittelt, die für oder gegen eine finanzielle Teilnahme an solchen Angeboten sprechen. Kontext der Untersuchung ist die Optimierung von Konsortialangeboten, die im Projekt KOALA-AV verfolgt wird. Die Untersuchungsergebnisse stärken den Konsortialansatz. Prinzipielle Einwände haben nur wenige der Befragten. Insbesondere wird die Finanzierung konsortialer Open-Access-Angebote mit großer Mehrheit für vereinbar mit lokalen Haushaltsordnungen gehalten. Die ermittelten hauptsächlichen Hinderungsgründe sind durch gezielte Maßnahmen adressierbar: durch eine quantitative Ausweitung der Angebote, durch bessere Metadaten der Zeitschriften und durch eine gezielte Steuerung des Erwerbungsbudgets.

Based on a large survey, the perspectives of acquisition heads, library directors and subject librarians on consortial or collective open access funding programmes are examined. In particular, factors in favour of or against financial participation in such iniatives are determined. The study was conducted in order to improve consortial programmes, which is an aim of the KOALA-AV project. The results of the study strengthen the approach of consortial funding initiatives. Only a few of the participants had general objections. In particular, the consortial financing of open access programmes is considered by a large majority to be compatible with local budgetary regulations. The main obstacles identified can be addressed through targeted measures: through a quantitative expansion of the programmes, through better journal metadata, and through targeted management of the acquisition budget.

Schlagwörter: Diamond Open Access; Open-Access-Transformation; Bibliothekskonsortien; Bibliothekarische Erwerbung; Quantitative Befragung

Bibliothekskonsortien unterstützen seit mehreren Jahrzehnten die Zugänglichmachung wissenschaftlicher Publikationen für möglichst breite wissenschaftliche Zielgruppen. Sie erfüllen in Deutschland eine wichtige Funktion im Kontext verschiedener Lizenzierungsmodelle – zunächst bei Subskriptionen, später dann auch bei hybriden Modellen wie Transformationsverträgen und zuletzt bei reinen Open-Access-Angeboten wie SCOAP³ oder dem Subscribe-to-open-Modell.1

Die Vielzahl von Open-Access-Modellen hat sich unterdessen weiter erhöht. Transformationsverträge sind als taugliches Mittel zur großflächigen Umstellung auf Open Access propagiert worden, eine Entwicklung, die mit den DEAL-Verträgen einen (quantitativen) Höhepunkt erlebt und die den Open-Access-Anteil in Deutschland deutlich erhöht hat. Ob solche Verträge ein taugliches Instrument sind, um 100 Prozent Open Access zu erreichen, ist indes umstritten.2 Seit einiger Zeit richtet sich ein zusätzlicher Blick zunehmend auf Diamond Open Access. Unter diesem Begriff werden in aller Regel Open-Access-Zeitschriften zusammengefasst, die – im Gegensatz zu APC (Article Processing Charges) – keine Autor*innen-Zahlungen erheben. Häufig werden zusätzliche Merkmale, insbesondere hinsichtlich der nicht-kommerziellen Verortung in der Wissenschaft, angeführt.3

Derartige Modelle, die oftmals unabhängig von großen kommerziellen Verlagen aufgestellt sind, genießen Unterstützung aus der Wissenschaftspolitik: u. a. durch die UNESCO,4 den Wissenschaftsrat5, durch den Rat der Europäischen Union6 oder im Action Plan for Diamond Open Access.7 Diese Unterstützung hat bisher nicht zu flächendeckender finanzieller Förderung geführt. Die Finanzierungsoptionen für Diamond-Open-Access-Zeitschriften sind weiterhin sehr unterschiedlich.8 Ein stärkerer Einbezug konsortialer Erfahrungen und Mechanismen könnte helfen, eine sichere Finanzierung für Diamond-Open-Access-Zeitschriften zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund wurden im BMBF-geförderten Projekt KOALA9 einschlägige Konsortialerfahrungen auf die Diamond-Open-Access-Finanzierung übertragen. Das Konsortialmodell KOALA stellt aus Sicht der Projektverantwortlichen ein erfolgreiches Beispiel konsortialer Open-Access-Lösungen dar: Vier seit 2023 durch die Technische Informationsbibliothek (TIB) als Konsortialführerin initiierte, jeweils auf eine Laufzeit von drei Jahren angelegte Konsortien mit je ca. 30 bis 50 teilnehmenden Einrichtungen10 konnten erfolgreich finanziert werden,11 weitere drei unter Federführung der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB).12 Der Dienst baut dabei einerseits auf der langjährigen Routine der TIB mit Bibliothekskonsortien im Subskriptionsbereich, andererseits auf konzeptuellen Vorarbeiten zu existierenden Geschäftsmodellen13 sowie auf Erfahrungen und Perspektiven von teilnehmenden Bibliotheken, wissenschaftlichen Periodika14 und konsortialführenden Einrichtungen auf.

Das BMBF-geförderte Folgeprojekt KOALA-AV15 widmet sich der weiteren Verbreitung dieser Modelle sowie der Steigerung der Zahl der Finanzierungskonsortien und der an diesen teilnehmenden Bibliotheken.16 In diesem Rahmen werden Teilnahmemotivation und mögliche Teilnahmehindernisse erhoben, um zur weiteren Optimierung der Konsortialangebote beizutragen.

Die allgemeinen (wissenschafts-)politischen Rahmenbedingungen für die Nachnutzung sowie die Weiterentwicklung solcher Modelle hat sich weiter verbessert. Das belegen u. a. die Ausschreibung „Neue Dynamik bei Diamond Open Access“ des LIS-Förderprogramms „Infrastrukturen für wissenschaftliches Publizieren“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft17 und die Aufforderung des EU-Ratspräsidiums an die Mitgliedsstaaten vom 10.05.2023, entschiedene Maßnahmen zur Durchsetzung von Open Science zu ergreifen – wozu erklärtermaßen die Förderung von APC-freien Open-Access-Publikationsinfrastrukturen zählt.18

Dennoch firmieren die sich zunehmend auffächernden Diamond-Open-Access-Konsortialangebote bisher noch immer als „alternative“ Finanzierungsformen in der Medienversorgung von Informationseinrichtungen. Nicht immer ist die Investition von Erwerbungsmitteln für eine Finanzierungsbeteiligung attraktiv. Die im persönlichen Gespräch mit Beschäftigten unterschiedlicher Einrichtungen erwähnten Gründe sind vielfältig und reichen von Restriktionen bei der Etatverteilung über mangelnde fachliche Eignung konkreter Zeitschriftenbündel für das jeweilige Erwerbungsprofil bis hin zu haushaltspolitischen oder gar haushaltsrechtlichen Vorbehalten. Doch handelte es sich hierbei nur um Schlaglichter: Was in der Breite gegen oder für eine Beteiligung wissenschaftlicher Bibliotheken und Forschungseinrichtungen an Diamond-Open-Access-Konsortien spricht, wurde bislang nicht systematisch erfasst. Dabei ist die Kenntnis der in wissenschaftlichen Bibliotheken angelegten Entscheidungskriterien für oder gegen eine solche Konsortialbeteiligung von tragender Relevanz, um die Mehrwerte für teilnehmende Einrichtungen klarer herauszuarbeiten, um etwaige Anpassungen am Modell und an der Preisgestaltung zu konzipieren, Änderungen an den Kommunikationskanälen vorzunehmen, ergänzende Services zu etablieren, oder zusätzliche Daten und Dokumentationen bereitzustellen.

An dieser Erkenntnislücke setzt der hier ausgewertete Websurvey an.

Die Auswahlgesamtheit des vorliegenden Berichts beruht auf den in die Erwerbungsentscheidungen involvierten Beschäftigten – Erwerbungsleitungen, Direktionen und Fachreferate – in wissenschaftlichen Bibliotheken und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Der Aufruf zur Umfrageteilnahme wurde an einen Adressatenpool von 487 dienstlichen Funktionsadressen verschickt, woraufhin n=246 Personen den Websurvey ganz oder teilweise beantworteten.19

Die Umfrage wurde mit einer für die TIB lizenzierten Instanz der Software LimeSurvey konzipiert und durchgeführt. Der Erhebungszeitraum lag zwischen dem 30. November 2023 und dem 19. Januar 2024. Somit fiel die Erhebung in einen Zeitraum, in dem bereits mehrere KOALA-Konsortien erfolgreich finanziert werden konnten.20 Die im Folgenden präsentierten Daten sind ungewichtet. 21

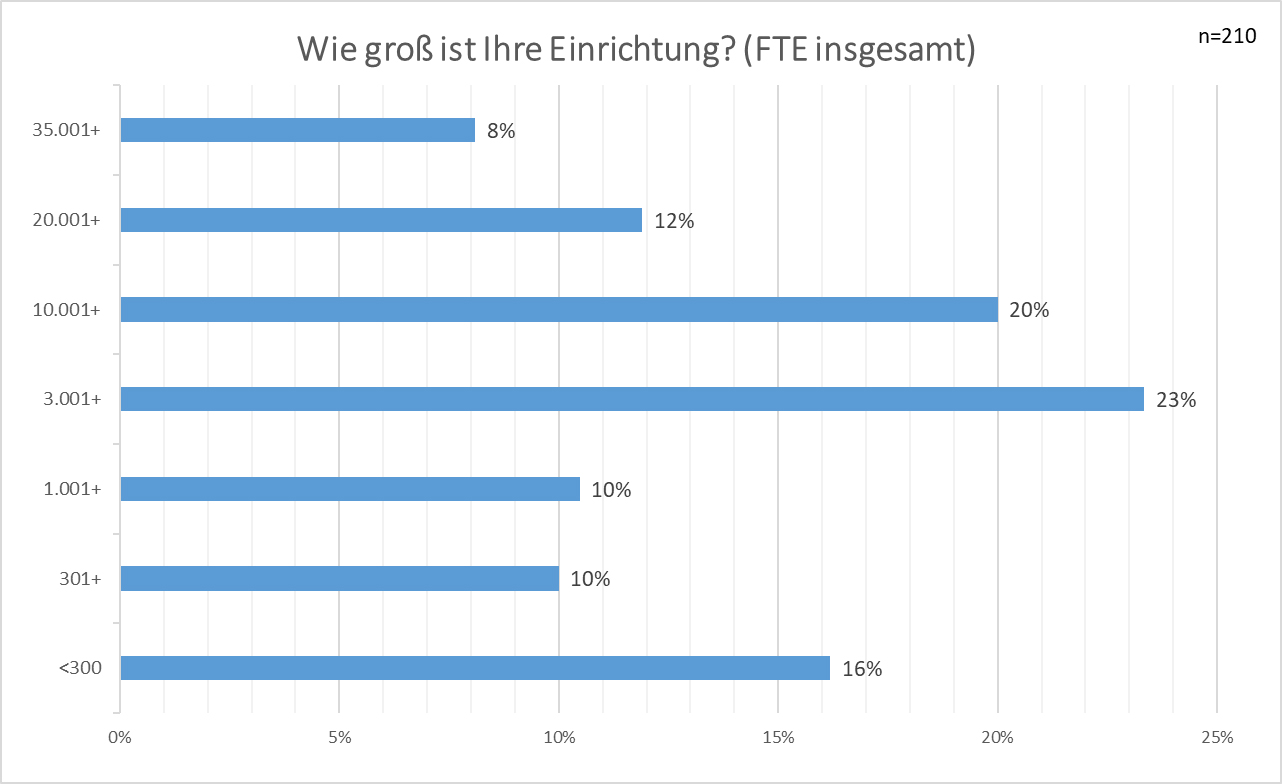

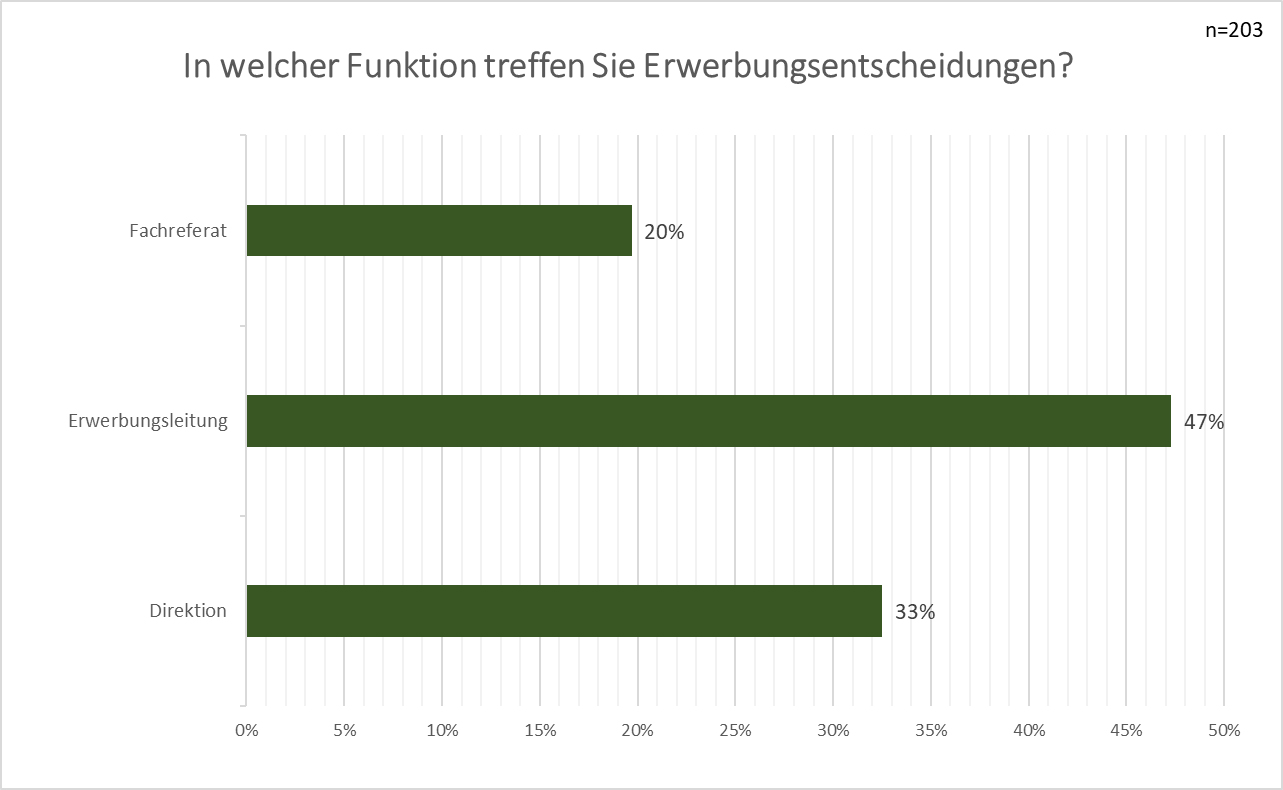

Während eine große Mehrheit von 67 Prozent der Antworten von Beschäftigten an Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken stammt, stellen Bibliotheken außeruniversitärer Forschungseinrichtungen (inklusive Bundeseinrichtungen) mit 20 Prozent die zweitgrößte Befragtengruppe dar. Im Sample weniger präsent sind Spezialbibliotheken (inklusive Zentraler Fachbibliotheken) mit 8 Prozent sowie Regional- bzw. Landesbibliotheken und Staatsbibliotheken (jeweils 3 Prozent), was angesichts der im Vergleich mit Hochschulbibliotheken geringeren Zahl solcher Einrichtungen in der Landschaft der Informationsinfrastrukturen nicht überrascht. Gemessen an den sieben bei KOALA-Konsortien für die Beitragshöhe des Pledgings maßgeblichen Tieringstufen22 sind mittelgroße Einrichtungen (zwischen 3.000 und 20.000 Studierende, Forschende und Beschäftigte mit Zugriff auf den Medienbestand) mit insgesamt 43 Prozent stärker vertreten als kleine (36 Prozent mit weniger als 3.000 Nutzenden) und große (20 Prozent mit mehr als 20.000 Nutzenden, vgl. Abb. 1). 47 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihre Erwerbungsentscheidungen als Leiter*innen ihrer Abteilung bzw. ihres Teams träfen – gegenüber 33 Prozent Direktor*innen und 20 Prozent Fachreferent*innen (vgl. Abb. 2).23

Insgesamt ist deutlich erkennbar, dass die Erwerbungsleitungen und Direktionen an mittelgroßen Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken das Sample dominieren.

Da zur Zielgruppe unserer Erhebung sowohl KOALA-Konsorten als auch Nicht-Konsorten gehörten, war es zunächst relevant, diese beiden Gruppen voneinander zu trennen. Von den befragten Einrichtungen sind oder waren 37 Prozent bereits KOALA-Konsorten, 63 Prozent nicht (n=178). Grundsätzlich bekannt ist das KOALA-Konsortialmodell dabei mit 54 Prozent etwa einer guten Hälfte derjenigen Befragten, die dieses Frage-Item beantworteten (n=106). Dass viele, die das KOALA-Modell kennen, auch praktisch als Konsorten teilnehmen, deutet vice versa darauf hin, dass Informationsdefizite noch immer ein merkliches Hindernis für die Beteiligung darstellen. Dieser Korrelation entspricht, dass knapp zwei Drittel (65 Prozent) der Nicht-Konsorten im Sample angaben, Interesse an einer Informationsveranstaltung zu KOALA zu haben.24

38 Prozent sind KOALA über eine Teilnahme-Umfrage in den Erwerbungsabteilungen zuerst begegnet, gefolgt vom Medium der Mailingliste mit 27 Prozent. 13 Prozent informierten sich im Rahmen einer Informationsveranstaltung über KOALA und 12 Prozent über einen Tagungsvortrag. Demgegenüber fällt die Rolle der direkten Ansprache durch KOALA-Mitarbeitende (5 Prozent) und Social-Media-Beiträge (2 Prozent) gering aus. In einem Freitextfeld nannten die Befragten als weitere Informationsquellen Herausgeber*innen und Redaktionen von KOALA-Zeitschriften, das Sachsen-Konsortium, die Leibniz-Gemeinschaft und Wissenschaftler*innen der eigenen Einrichtung, die sich eine KOALA-Beteiligung wünschten. Zwei Personen erwähnten, durch ein Votum im Fachreferat ihrer Einrichtung von KOALA erfahren oder bei der Suche nach Möglichkeiten, ein „Gegengewicht zu hohen Ausgaben für DEAL zu schaffen“, auf KOALA gestoßen zu sein.25

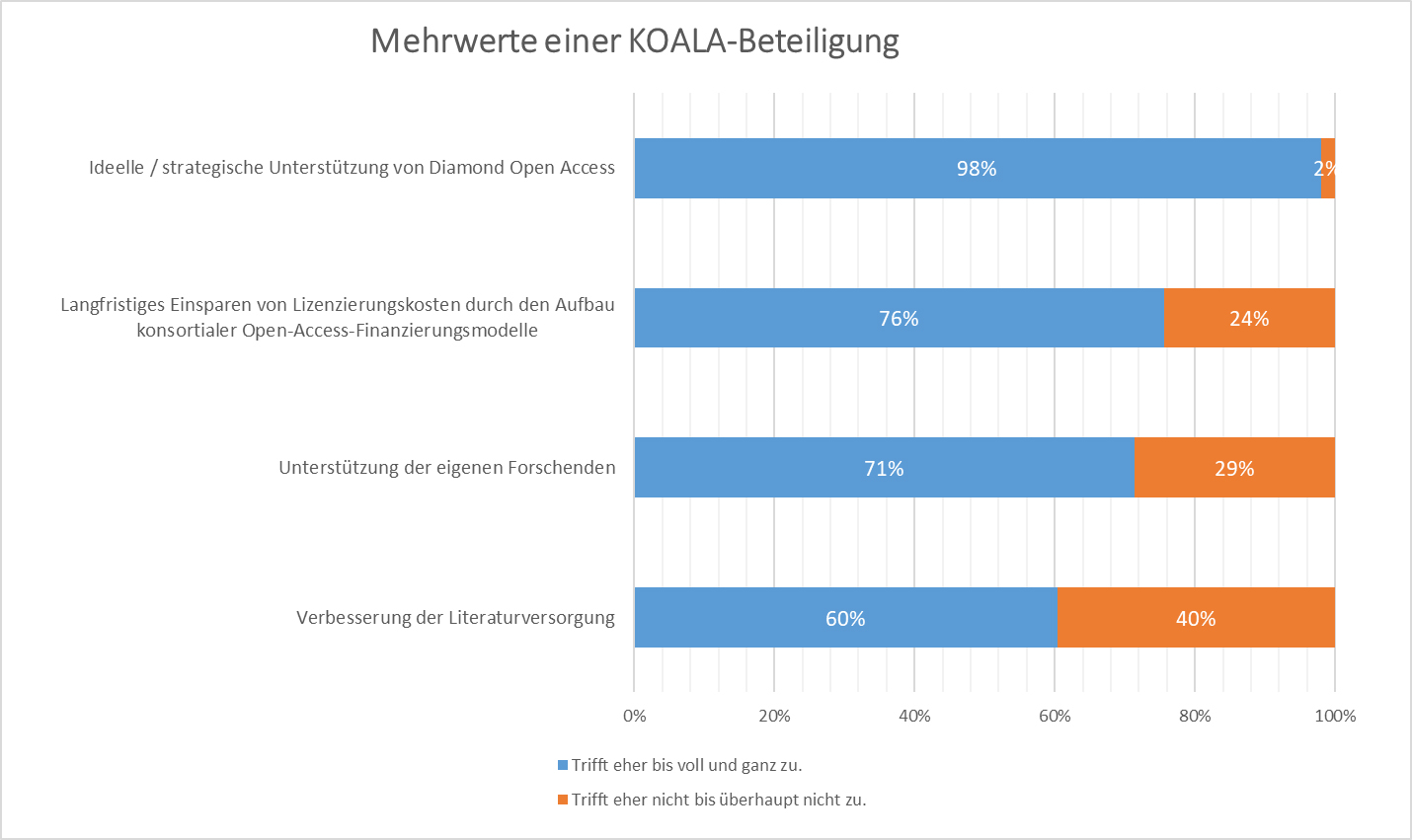

Befragt nach den für eine KOALA-Teilnahme motivierenden Faktoren, gaben 98 Prozent der Konsorten an, dass ihre Einrichtung auf diese Weise die Diamond-Open-Access-Bewegung ideell bzw. strategisch unterstützen kann. Das langfristige Einsparen von Lizenzierungskosten durch den Aufbau konsortialer Open-Access-Finanzierungmodelle benennen 76 Prozent als einen Mehrwert von KOALA. 71 Prozent können als KOALA-Konsorten die Forschenden ihrer Einrichtung besser unterstützen, und 60 Prozent verbessern auf diese Weise ihre Literaturversorgung (vgl. Abb. 3).26

Neben den derzeit wahrgenommenen Mehrwerten einer KOALA-Konsortialbeteiligung wurde nach Beweggründen der Teilnahme gefragt. Hier stehen drei große Motivationskomplexe beinahe gleichauf. 30 Prozent gaben an, dass sie sich vor allem wegen der fachlich passenden Periodika in den angebotenen KOALA-Bündeln für eine Konsortialteilnahme entschieden haben. Die Möglichkeit, langfristig in die Umwidmung von Erwerbungsmitteln für konsortiale Open-Access-Finanzierungsmodelle zu investieren, war mit 29 Prozent ein ausschlaggebender Grund, KOALA zu unterstützen. Auf Platz drei stand das Motiv der Forschungsunterstützung: 25 Prozent der Konsorten nahmen institutionelle Affiliationen der in den Bündeln Publizierenden zur eigenen Einrichtung zum Anlass für die Konsortialbeteiligung. Demgegenüber führten nur 9 Prozent der Befragten an, dass die Verfügbarkeit finanzieller Spielräume wie zum Beispiel Rest- und Sondermittel ein relevanter Grund für die Beteiligung gewesen sei (vgl. Abb. 4). Daraus wird ersichtlich: Freie Etatmittel sind zwar notwendige Voraussetzung, aber nur selten per se eine Motivation für die Beteiligung an Diamond-Open-Access-Konsortien.

Aufbau und Betrieb des KOALA-Konsortialmodells waren und sind von zahlreichen Gesprächen mit Fachkolleg*innen, verwandten Projekten sowie einer regen Community-Arbeit begleitet.27 Die bereits bekannten Teilnahmehürden wurden im Survey in finanzielle, rechtliche, erwerbungsstrategische und organisatorisch-administrative Gründe gruppiert. Ziel dieser Bedarfsermittlung ist neben der Optimierung des Konsortialangebots die Klärung der Frage, ob grundsätzliche Zweifel an Diamond-Open-Access-Konsortien bestehen, oder ob die jeweiligen gegen eine KOALA-Teilnahme getätigten Entscheidungen sich auf konkrete, veränderliche Rahmenbedingungen beziehen.

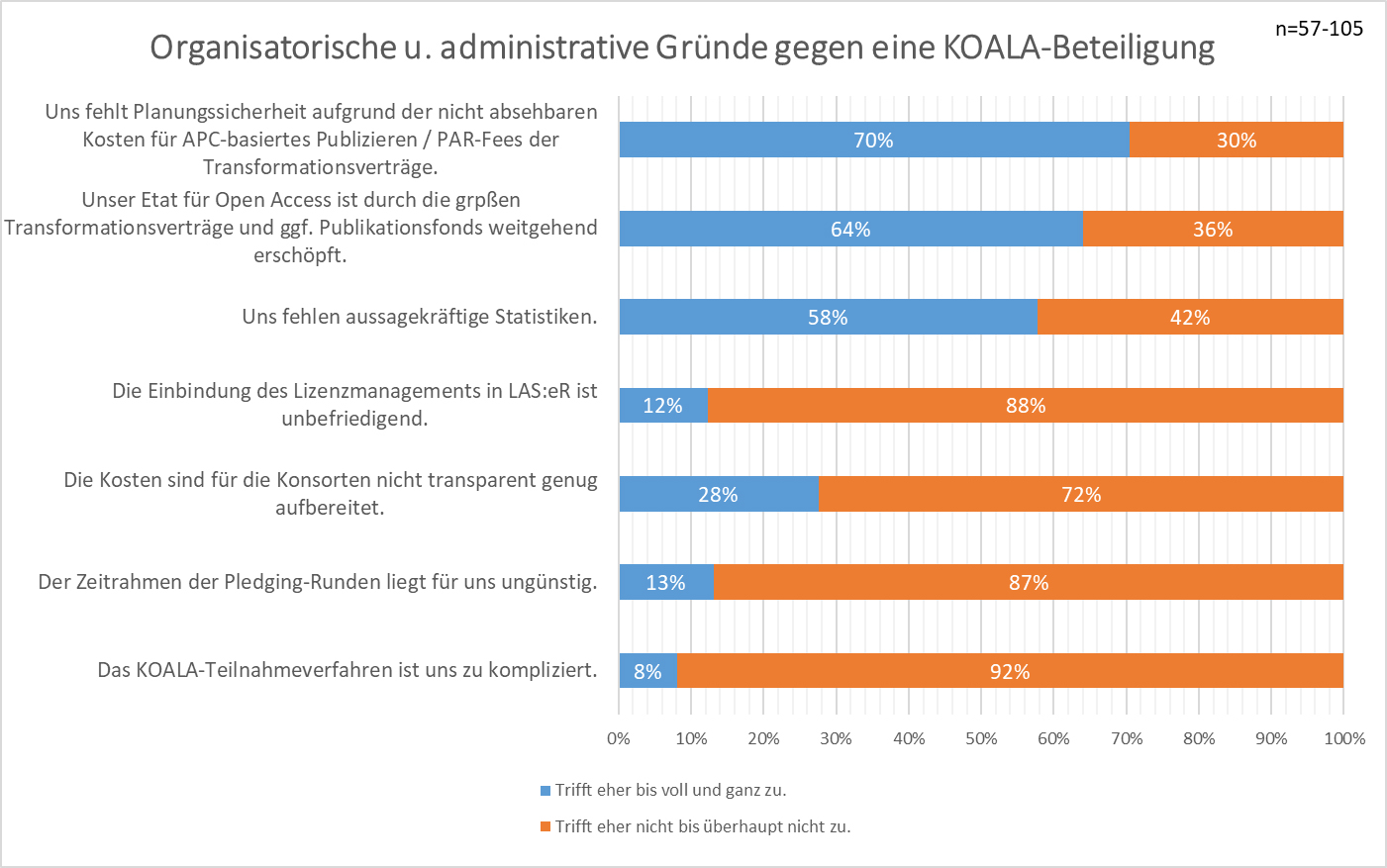

Grundsätzlich sind Erfahrungen mit Bibliothekskonsortien breit vorhanden: 153 der 246 befragten Einrichtungen beteiligen sich an Transformationsverträgen wie DEAL oder anderen Publish-and-Read-/Read-and-Publish-Verträgen, 134 von ihnen an Lizenzierungskonsortien für den Publikationszugriff, 90 an Open-Access-Finanzierungskonsortien wie Subscribe to Open, Knowledge Unlatched oder SCOAP3, 65 an Mitgliedschaften wie DINI oder Open Library of Humanities, 59 schließlich an Konsortien zur Förderung offener Publikationsinfrastrukturen wie DOAJ, arXiv oder DSpace. Nur neun Einrichtungen gaben an, sich an keinem Konsortium zu beteiligen. Diese Vertrautheit mit Konsortialstrukturen wird in der organisatorisch-administrativen Dimension sichtbar: Eine überwältigende Mehrheit von 92 Prozent findet das KOALA-Teilnahmeverfahren transparent und nachvollziehbar, 88 Prozent sind mit dem Lizenzmanagement zufrieden, 87 Prozent befürworten den Zeitrahmen der Pledging-Runden, und 72 Prozent loben die Kostentransparenz der KOALA-Konsortien. Haupthindernisse für eine Konsortialteilnahme liegen in mangelnder Planungssicherheit angesichts der schwer zu prognostizierenden Kosten für APC-basierte Publikationsunterstützung und PAR-Fees der Transformationsverträge (70 Prozent) und in limitierten Open-Access-Etats (64 Prozent). Mehr als die Hälfte der befragten Einrichtungen (58 Prozent) wünscht sich aussagekräftige Statistiken zu den Zeitschriftenbündeln und Finanzierungsfortschritten als Grundlage für eine positive Entscheidungsfindung (vgl. Abb. 5).

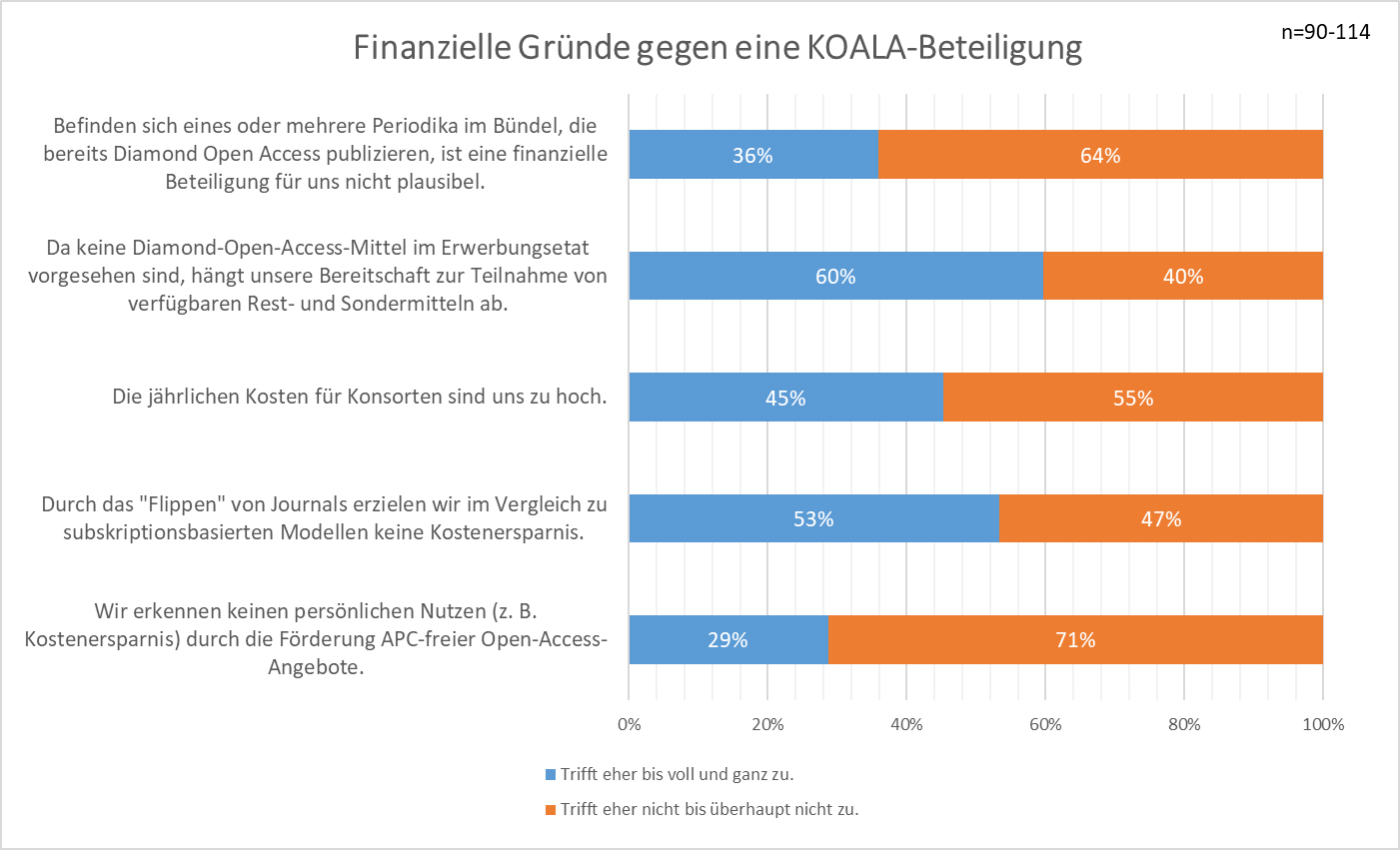

Wenig überraschend wird deutlich, dass es für die verschiedenen Einrichtungen auf verfügbare Open-Access-Etatmittel ankommt. So zeichnen die Antworten vor dem Hintergrund lokaler Bedingungen kein besonders klares Bild: 60 Prozent sind auf Open-Access-Mittel im Etat angewiesen, 40 Prozent nicht, jeweils etwa die Hälfte von ihnen findet die Preisgestaltung angemessen bzw. nicht angemessen.

Die Konsortialteilnahme hängt in vielen Fällen von der Verfügbarkeit von Sonder- und Restmitteln ab: Über feste Open-Access-Mittel verfügen nur 50 der 246 befragten Einrichtungen, über dezidierte Diamond-Open-Access-Mittel 36 von ihnen.

Dabei spielen mangelnde Rest- und Sondermittel vor allem für die kleinen Einrichtungen (300 bis 3.000 Nutzende) und für Fachreferate die größte Rolle, während mittelgroße und große Einrichtungen (mit mehr als 10.000 bzw. 20.000 Nutzenden) sowie Entscheidungsträger*innen mit Direktionsfunktion am stärksten auf die Belastungen der Etats durch Transformationsverträge wie DEAL, Publikationskostenfonds, APCs und PAR-Fees verweisen. Allerdings erkennt eine große Mehrheit von 71 Prozent der Nicht-Konsorten in der Förderung APC-freier Open-Access-Angebote einen großen institutionellen Nutzen im Sinne des Einsparens von Lizenzierungs- oder Publikationskosten. Zudem befürworten etwa zwei Drittel von ihnen (64 Prozent) die Förderung von bereits bestehenden Diamond-Open-Access-Periodika (vgl. Abb. 6). Finanzielle Erwägungen stellen offensichtlich eine wesentliche Rahmenbedingung dar, sind aber nicht unbedingt die einzige oder zentrale Entscheidungsgrundlage für eine Beteiligung an Diamond-Open-Access-Konsortien.

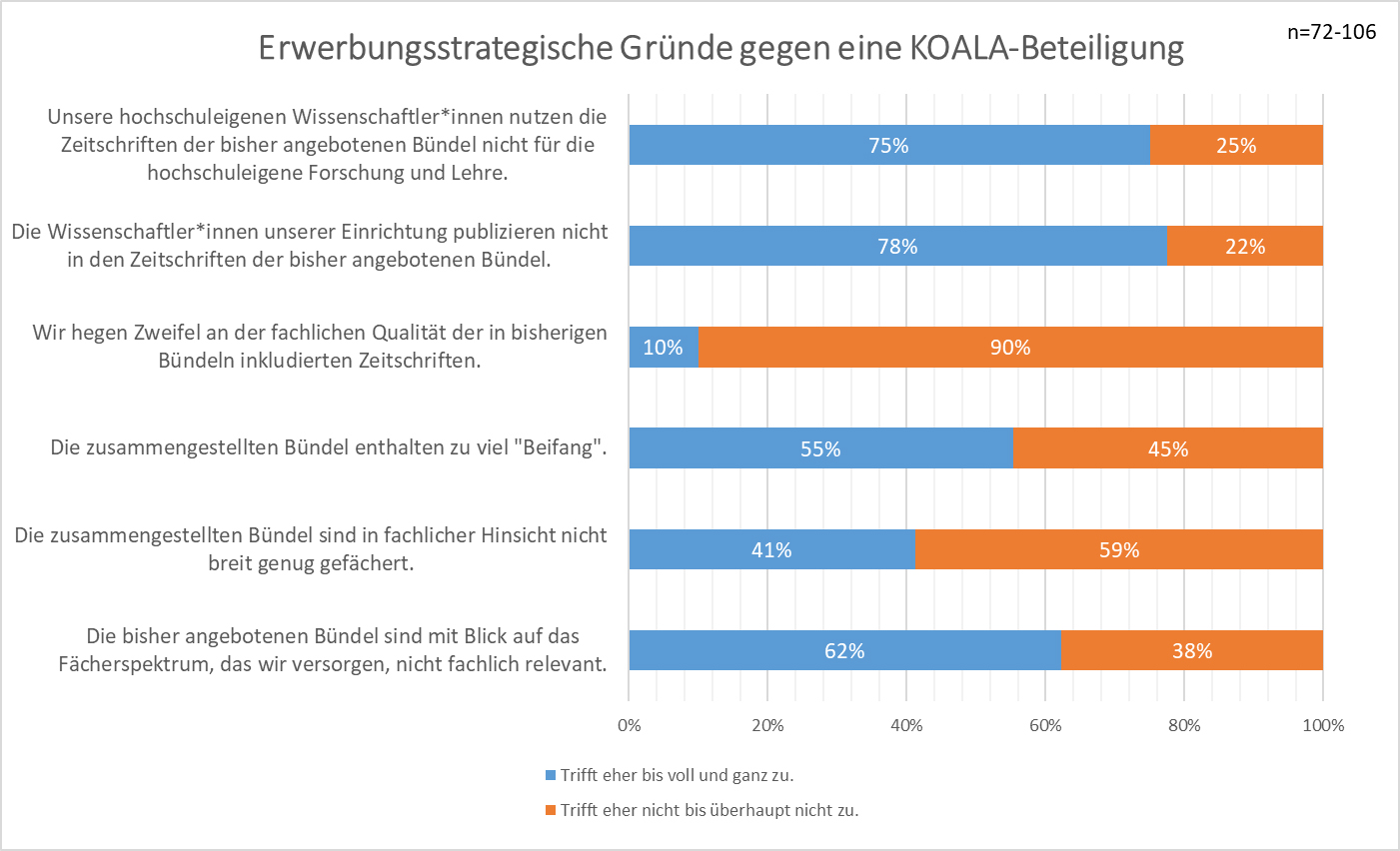

Die Hauptmotive für eine Nichtteilnahme an KOALA-Konsortien sind erwerbungsstrategischer Natur, sie hängen eng mit dem Einsatz des Informationsbudgets für den einrichtungsbezogenen Versorgungsauftrag zusammen. So nennen 78 Prozent der Nicht-Konsorten als Hindernis fehlende personelle Affiliationen der in den Bündelzeitschriften als Autor*innen auftretenden Forschenden zu ihrer eigenen Hochschule bzw. Forschungseinrichtung; 30 drei Viertel von ihnen befinden die Zeitschriften als nicht hinreichend relevant für die lokale Forschung und Lehre, und 62 Prozent vermissen bei den bislang angebotenen Bündeln schlicht die für sie passenden Fächerschwerpunkte.31 Weniger deutlich fallen die Beurteilung der abgedeckten fachlichen Breite und der innerfachlichen Relevanz der in den Bündeln enthaltenen Journals aus: Für eine Mehrheit von 59 Prozent sind die zusammengestellten Bündel breit genug gefächert, für 41 Prozent nicht; 55 Prozent der Befragten sehen ein „Beifang“-Problem (eine Mischung von relevanten mit nicht-relevanten Zeitschriften innerhalb der Bündel), 45 Prozent nicht. 90 Prozent der Nicht-Konsorten bestätigen, dass die in den Bündeln enthaltenen Zeitschriften grundsätzlich von einer hohen fachlichen Qualität zeugen (vgl. Abb. 7).

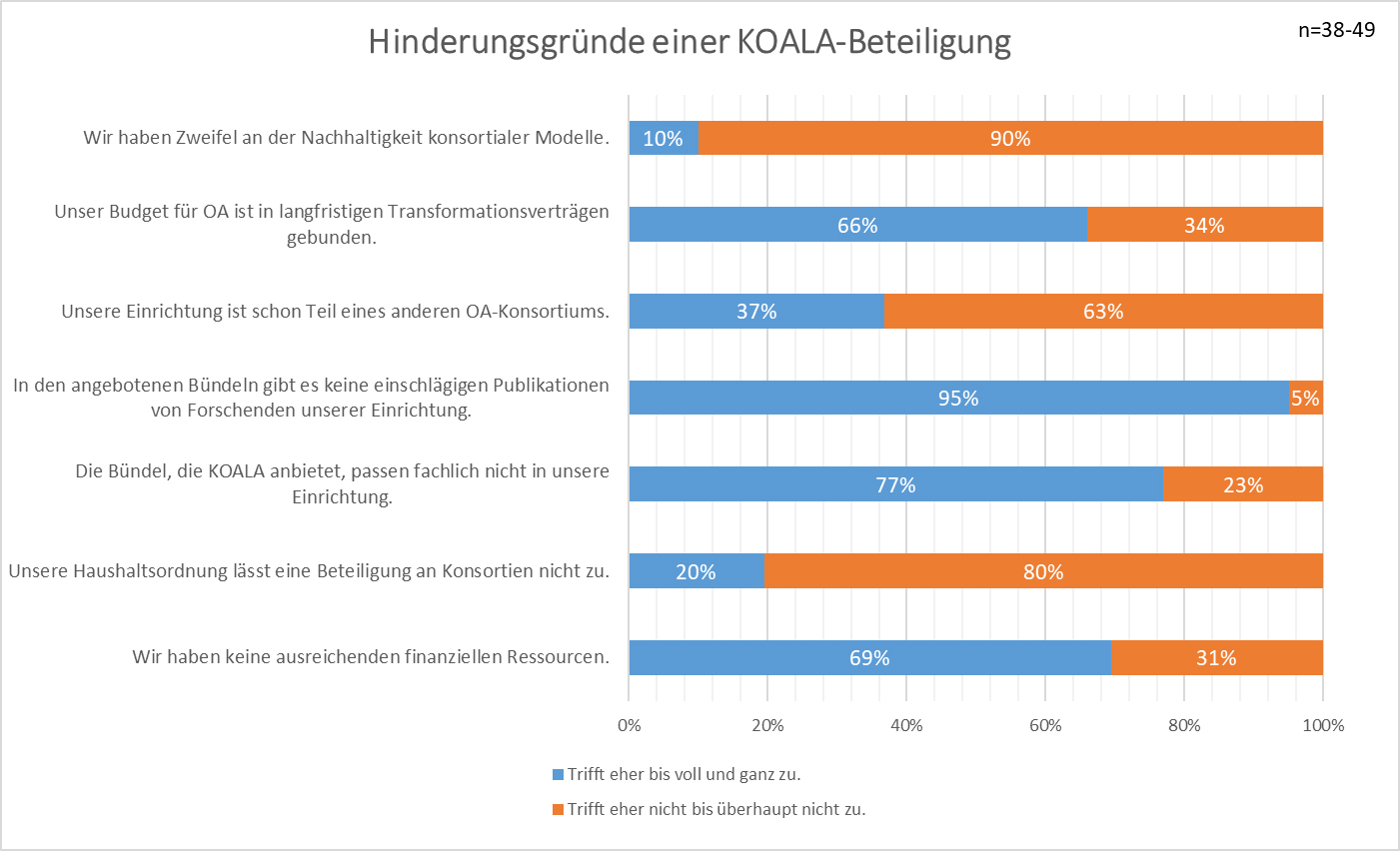

Gelegentlich wird als Argument gegen eine Teilnahme an Konsortien wie KOALA vorgebracht, dass die rechtliche Grundlage für den Einsatz von Erwerbungsmitteln für eine solche Beteiligung unklar sei. Die Entscheidung wird damit bis zur (zeitlich unbestimmten) Klärung haushaltsrechtlicher Grundsatzfragen suspendiert. Die Daten des Surveys legen nahe, dass diese Unsicherheiten nur von einer Minderheit der Erwerbungsbibliothekar*innen geteilt werden: 36 Prozent der Nicht-Konsorten fehlt eine juristische Grundlage für Diamond-Open-Access-Konsortialbeteiligungen, aber nur 20 Prozent von ihnen sehen diese als unvereinbar mit ihrer lokalen Haushaltsordnung an.

Die Gesamtschau zeigt, dass sich der größte Teil der Hinderungsgründe für die Konsortialteilnahme auf konkrete und justierbare Rahmenbedingungen bezieht: 95 Prozent der Nicht-Konsorten beklagen fehlende Informationen zu institutionellen Affiliationen der in den Bündelzeitschriften vertretenen Autor*innen als wesentliche Entscheidungsgrundlage; 77 Prozent sind bislang kein Mitglied, weil die Zeitschriften in fachlicher Hinsicht nicht zu ihrer Einrichtung passen; 69 bzw. 66 Prozent stehen aufgrund der sonstigen Budgetverausgabung oder aufgrund ungünstiger Etatverteilung keine ausreichenden Mittel zur Verfügung. Nur eine Minderheit (10 Prozent) der Nicht-Konsorten zweifelt an der Nachhaltigkeit konsortialer Angebote (vgl. Abb. 7).

Positiv gewendet: Entscheidend sind die fachliche Passung der finanzierten Zeitschriften zum Spektrum des eigenen Versorgungsauftrags, die nachweisliche Einbindung eigener Forschender als Autor*innen und Herausgeber*innen, sowie das grundsätzlich zur Verfügung stehende Etatvolumen.34 Substanzielle Zweifel am KOALA-Konsortialmodell hingegen, etwa an der haushaltsrechtlichen Zulässigkeit einer Teilnahme, an der fachlichen Qualität der in den bisherigen KOALA-Bündeln angebotenen Zeitschriften, oder aber an der Nachhaltigkeit dieser zunehmend etablierten Diamond-Open-Access-Finanzierungsmodelle, spielen demgegenüber eine nachgeordnete Rolle (n=96).

Es ist unbestritten, dass Open Access ein wichtiges Thema für die bibliothekarische Erwerbung darstellt.35 Schwierigkeiten entstehen unter anderem aus der „Entkopplung von Erwerbung und Literaturzugang“,36 nicht zuletzt, weil die Notwendigkeit zur Mit-Finanzierung von Publikationen scheinbar entfällt.37 Mittlerweile ist die Integration von Open Access in die regulären Erwerbungsbudgets und -workflows an vielen Orten auf einem guten Weg.38 Die virtuelle oder tatsächliche Gesamtschau auf die institutionelle Finanzierung von Publikationen wird zunehmend als wesentlicher Bestandteil eines "Informationsbudgets"39 aufgefasst. Die konsortiale Finanzierung von Publikationen, die für die Forschenden der eigenen Einrichtung relevant sind, ist in diesem Kontext gut abzubilden.

Die hier vorgestellten Resultate zeichnen das Bild einer wachsenden Vertrautheit mit der gemeinschaftlichen Finanzierung von Diamond-Open-Access-Periodika. Nur eine Minderheit der Einrichtungen sieht prinzipielle Einwände gegen ein solches Finanzierungsmodell.

Die primären Teilnahmehürden sind auf veränderbare Sachgründe zurückzuführen. Die drei Haupthemmnisse für die Teilnahme an Open-Access-Konsortien sind:

mangelnde fachliche Passung

fehlende Autor*innen-Affiliationen in den Angeboten sowie

Limitationen der zur Verfügung stehenden Etats.

Angesichts sehr diverser fachlicher Profile der wissenschaftlichen Einrichtungen und einem bisher überschaubaren Angebot an Open-Access-Konsortien überrascht es nicht, dass fehlende fachliche Eignung zu Nicht-Teilnahmen führt. Gleichzeitig lässt sich dieser Umstand durch den weiteren Ausbau entsprechender Angebote ändern, insbesondere durch die Ausdehnung auf mehr Zeitschriften in weiteren Disziplinen.

Angaben zu den Autorschaften in den zur konsortialen Finanzierung vorgeschlagenen Zeitschriften sind essenziell für zumindest jene Teilnahmemotivation, die auf die Finanzierung von Periodika abzielt, welche als Publikationsort für die eigenen Forschenden dienen. Hier versprechen eine Professionalisierung von Diamond-Open-Access-Zeitschriften inkl. vollständiger Metadaten sowie eine stärkere Betonung dieser Anforderung durch die Konsortien rasche Abhilfe.

Und schließlich stellt die Steuerung des Erwerbungs- bzw. Informationsbudgets eine wesentliche Voraussetzung zur weiteren Stärkung der gemeinschaftlichen Finanzierung von Diamond Open Access dar: Mindestens sollten Teilnahmen an konsortialen Modellen als valide, gleichberechtigte Ausgaben ermöglicht, eingeplant und aktiv nachgefragt werden. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass konsortiale Angebote die nötigen Informationen bereitstellen müssen, um reguläre Erwerbungsentscheidungen zu erleichtern. Hierzu gehören: disziplinäre und thematische Zusammensetzung der Publikationen, institutionelle Herkunft der Autor*innen.40

Die vorgestellten Rückmeldungen von Direktionen, Erwerbungsleitungen und Fachreferent*innen deuten darauf hin, dass sich Diamond-Open-Access-Konsortien im wissenschaftlichen Bibliothekswesen zunehmend als zukunftsfähige Alternative zu klassischer subskriptionsbasierter Erwerbung und zur Publikationsfinanzierung auf Basis von APC etablieren. Fragen zu Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit des konsortialen Ansatzes angesichts der anhaltend hohen Attraktivität und Akzeptanz des APC-Modells bei vielen Akteuren sind von essentieller Bedeutung für eine kostengünstigere, besser planbare und fairere Open-Access-Finanzierung.41 Um die Weichen in Richtung eines Ausbaus fairen und einfach zugänglichen Publizierens wissenschaftlicher Forschung stellen zu können, ist es notwendig, Konsortialangebote wie KOALA in weiteren Fachbereichen und an weiteren Standorten, auch international, auszubauen sowie mit verbesserten Nachweisinstrumenten und bibliometrischen Informationsangeboten für Entscheidungsträger*innen in der bibliothekarischen Erwerbung zu flankieren.

Denn welche erwerbungsstrategische Rolle Finanzierungsmodelle wie KOALA langfristig tatsächlich spielen werden – etwa als Nachfolge von subskriptionsbasierten Erwerbungsmodellen –, hängt nicht zuletzt davon ab, wie effektiv sie den Versorgungsauftrag bedienen, welcher in vielen Einrichtungen noch immer überwiegend durch die Lizenzierung von Medienzugriffen und durch die Finanzierung von Publikationskosten bei stark profitorientierten Publishern erfüllt wird. Die hier vorgestellte Umfrage demonstriert, dass Konsortialangebote im Diamond-Open-Access-Bereich tendenziell an denselben Kosten-Nutzen-Kriterien gemessen werden wie Lizenzverträge „klassischer“ Bibliothekskonsortien.

Daten

Der verwendete Fragebogen und die Daten sind unter https://doi.org/10.5281/zenodo.10807819 veröffentlicht.

Ancion, Zoé; Borrell-Damián, Lidia; Mounier, Pierre u. a.: Action Plan for Diamond Open Access, ZENODO, 02.03.2022, https://doi.org/10.5281/ZENODO.6282402.

Benz, Martina: Möglichkeiten alternativer Finanzierung für Open-Access-Publikationen. Eine Untersuchung bestehender Geschäftsmodelle, ZENODO, 22.01.2023, https://doi.org/10.5281/zenodo.7558579.

Benz, Martina; Kirchner, Andreas; Tullney, Marco: Konsortiale Open-Access-Lösungen aufbauen (KOALA). Erfahrungen mit Redaktionen und Verlagen, ZENODO, 26.07.2023, https://doi.org/10.5281/ZENODO.8127606.

Bosman, Jeroen; Frantsvåg, Jan Erik; Kramer, Bianca u. a.: OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings, ZENODO, 09.03.2021, https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704.

Consortium of the DIAMAS project: The Diamond OA Standard (DOAS), ZENODO, 16.04.2025, https://doi.org/10.5281/ZENODO.12179619.

Council of the European Union: High-quality, transparent, open, trustworthy and equitable scholarly publishing, Outcome of proceedings, 23.05.2025, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf, Stand: 24.05.2025.

Dellmann, Sarah; van Edig, Xenia; Rücknagel, Jesko. u. a.: Facetten eines Missverständnisses. Ein Debattenbeitrag zum Begriff „Diamond Open Access“, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 9 (3), 2022, S. 1–12. https://doi.org/10.5282/o-bib/5849.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Diamond Open Access stärken. DFG schreibt Aufbau einer Servicestelle zur Weiterentwicklung und Konsolidierung der Diamond-Open-Access-Landschaft in Deutschland aus, in: Informationen für die Wissenschaft 24 (2), 2024. https://www.dfg.de/de/aktuelles/neuigkeiten-themen/info-wissenschaft/2024/ifw-24-02, Stand: 24.05.2025.

Fokusgruppe Informationsbudget: Definition Informationsbudget, ZENODO, 03.06.2024, https://doi.org/10.5281/ZENODO.11439996.

Magee, Rachel: EU ready to back immediate open access without author fees, Research Professional News, 05.05.2023, https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-infrastructure-2023-5-eu-ready-to-back-immediate-open-access-without-author-fees, Stand: 24.05.2025.

Mittermaier, Bernhard: Transformationsverträge sind eine Sackgasse, in: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 12 (1), 2025, S. 1–22. https://doi.org/10.5282/O-BIB/6117.

Mittermaier, Bernhard; Kling, Peer; Schäffler, Hildegard u. a.: Entwicklung eines Klassifikationsschemas (Banding) für die Informationsbeschaffung für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland, Banding-Studie, JUSER, 2017, https://juser.fz-juelich.de/record/838328.

Pampel, Heinz: Strategische und operative Handlungsoptionen für wissenschaftliche Einrichtungen zur Gestaltung der Open-Access-Transformation, edoc-Server, 11.06.2021, https://doi.org/10.18452/22946.

Rösch, Henriette: Open Access als Zumutung für die Erwerbung? Auswirkungen der Open-Access-Transformation auf die Erwerbungs- und Bestandspolitik der Bibliotheken, in: BIT online 22 (3), 2019, S. 213-216. https://www.b-i-t-online.de/heft/2019-03-fachbeitrag-roesch.pdf, Stand: 24.05.2025.

Rösch, Henriette: Open Access in der Erwerbung. Keynote, TIB AV-Portal, 2021, https://doi.org/10.5446/52109.

Schimmer, Ralf: Open Access und die Re-Kontextualisierung des Bibliothekserwerbungsetats, in: Bibliothek. Forschung und Praxis 36 (3), 2012, S. 293-299. https://doi.org/10.1515/bfp-2012-0038.

Sens, Irina; Pöche, Alexander; Vosberg, Dana u. a.: E 5 Lizenzierungsformen, in: Kuhlen, Rainer; Lewandowski, Dirk; Semar, Wolfgang u. a. (Hg.): Grundlagen der Informationswissenschaft, Berlin 2022, 7. Ausg., S. 655-666. https://doi.org/10.1515/9783110769043-056.

Tullney, Marco; Aspaas, Per Pippin: KOALA. Building Support for Diamond Open Access, in: Open Science Talk (57), 03.05.2024. https://doi.org/10.7557/19.7561.

UNESCO: UNESCO Recommendation on Open Science, UNESCO, 2021, https://doi.org/10.54677/MNMH8546.

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access, 2022, https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61.