Bereits seit vielen Jahren bieten der Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB), der FID Soziologie (Sociohub) und Pollux (FID Politikwissenschaft) im zweijährigen Rhythmus eine Fortbildung für Fachreferent*innen der Soziologie und Politikwissenschaft an. Nachdem die Veranstaltung 2022 virtuell stattfinden musste, war die Vorfreude auf eine persönliche Zusammenkunft umso größer. Am 5. und 6. März 2025 trafen sich die Teilnehmenden an der Universität Bremen, um sich unter dem Motto „Forschungsnah und innovativ: Herausforderungen und Impulse für die Fachreferatsarbeit“ über aktuelle Entwicklungen auszutauschen und neue Anregungen für ihren Berufsalltag mitzunehmen.

Neben dem persönlichen Austausch wurde die Veranstaltung wie gewohnt durch Vorträge zu aktuellen sozialwissenschaftlichen Themen ergänzt. Die inhaltliche Ausrichtung des Programms richtete sich dabei nach den zuvor geäußerten Themenwünschen der Teilnehmenden. Ziel war es, sowohl theoretische Denkanstöße zu geben als auch praxisnahe Anknüpfungspunkte für die Fachreferatsarbeit zu schaffen.

Zur Eröffnung begrüßten Claudia Bodem (stellv. Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen) und Uwe Staroske (VDB Kommission für Fachreferatsarbeit) die Teilnehmenden. Im Anschluss daran folgte die erste thematische Session, die sich mit den aktuellen Entwicklungen der FID Soziologie und Politikwissenschaft befasste.

Den Auftakt machte Maike Lang mit einer Einführung in die Arbeit des FID Soziologie. Der FID Soziologie ist eine zentrale Anlaufstelle für die soziologische Fachcommunity mit den Schwerpunkten Vernetzung, Open Science, Forschungsdatenmanagement und Recherche. Das Kollaborationsportal SocioHub ermöglicht Nutzer*innen, ihre Forschungsleistungen zu teilen, sich mit anderen Fachkolleg*innen zu vernetzen, Mitteilungen auszutauschen sowie Forschungsgruppen selbst anzulegen oder zu abonnieren. Aktuell sind über 3.400 Personen auf SocioHub registriert und 90 öffentliche Forschungsgruppen vertreten. Großes Interesse weckte unter den Teilnehmenden die Gruppe „Fachreferatsarbeit SoWi“, die speziell für Fachreferent*innen aus den Bereichen Soziologie und Politikwissenschaft eingerichtet wurde.

Anschließend stellten Regina Pfeifenberger und Jacob Chilinski Pollux, den FID Politikwissenschaft, und seine laufenden Aktivitäten vor. Pollux war auf dem Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) 2024 in Göttingen mit mehreren Formaten vertreten: einem Panel zu Open Access in der Politikwissenschaft, der Verleihung des Preises für den Blog des Jahres 2024 sowie der Pollux Lounge als Ort für Austausch, Erholung und einem Tischkicker. Neben einem Ausblick auf weitere Projekte und Veranstaltungen wurde „Political Corpora (Poli Corp)" präsentiert, das Forschenden eine Plattform zur strukturierten Suche in umfangreichen politischen Textsammlungen (Korpora) bietet.1 Die Datenbasis von PoliCorp besteht aus den Plenarprotokollen des Deutschen Bundestags, künftig werden weitere Textkorpora ergänzt. Zudem werden die PoliCorp-Datensätze direkt in der Pollux-Suchmaschine indexiert.

Beide FIDs sind enge Kooperationspartner und stehen in regelmäßigem Austausch. Anfang des Jahres wurde ein wichtiger technischer Meilenstein erreicht: Der Pollux-Index wird nun auch im SocioHub-Rechercheportal genutzt.

Den Abschluss der ersten Session bildete Ralf Depping, der einen Ausblick auf die neue FID-Förderlinie „FIDplus“ gab. Nachdem Fachinformationsdienste ihre Maximallaufzeit von 12 Jahren erreicht haben, können diese einen Antrag auf FIDplus stellen. Die Anträge in diesem neuen Programm haben eine Laufzeit von fünf Jahren, wobei es keine Höchstförderdauer mehr gibt. Die DFG stellt allerdings an FIDs, die längerfristig gefördert werden wollen, hohe Anforderungen, insbesondere in Bezug auf ihre erreichte Etablierung in der Fachcommunity.

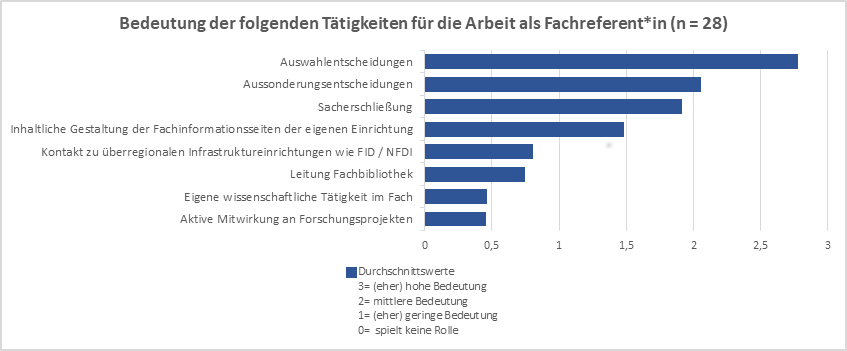

Die zweite Session konzentrierte sich auf die Veränderungen in der Fachreferatsarbeit. Ralf Depping stellte die Ergebnisse einer eigens für diese Fortbildung durchgeführten Umfrage zu den aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich vor. Mehr als die Hälfte der 52 Befragten, von denen 28 Personen den Fragebogen vollständig ausgefüllt hatten, gab an, dass die Fachreferatsarbeit einen von mehreren Arbeitsschwerpunkten bildet. Auf die Frage, wie viele weitere Fachreferate neben dem für Sozial- und/oder Politikwissenschaft betreut werden, antworteten über 50 % der Teilnehmenden, dass sie für mehr als zwei Fachreferate zuständig sind. Als besonders bedeutend innerhalb der fachlichen Tätigkeiten wurden die Bereiche Auswahlentscheidungen, Aussonderungsentscheidungen und Sacherschließung eingestuft (Abb. 2).

Im Rahmen von Beratungen als auch von Schulungen wurden die Themen Literaturrecherche und Techniken wissenschaftlichen Arbeitens als besonders relevant für die Fachreferatsarbeit bewertet. Erfreulicherweise sind Schulungen bei über 65 % der Befragten als Teil von Lehrveranstaltungen bereits curricular eingebunden. Die häufigsten beruflichen Berührungspunkte bestehen laut Umfrage mit Studierenden und dem akademischen Mittelbau, weniger mit Professor*innen. In der befragten Stichprobe spielen Themen wie Bibliometrie, Open Access und Forschungsdatenmanagement nur eine untergeordnete Rolle.

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden die Teilnehmenden in drei Gruppen aufgeteilt, um zentrale Herausforderungen in der Fachreferatsarbeit zu identifizieren, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Lösungsansätze zu diskutieren. Ein zentrales Ergebnis des Austausches war die Feststellung, dass Fachreferent*innen durch zahlreiche zusätzliche Tätigkeiten, insbesondere administrative Aufgaben, zunehmend unter Zeitdruck stehen. Außerdem werden häufig mehrere Fächer, auch außerhalb des eigenen akademischen Hintergrunds, übernommen. So seien begrenzte personelle und zeitliche Ressourcen eine Herausforderung für die fachliche Arbeit. Ob die Automatisierung bibliothekarischer Prozesse dahingehend eine Lösung sei, wurde mit gemischten Gefühlen diskutiert. Einigkeit bestand jedoch darüber, dass sich die Rolle der Fachreferent*innen im Wandel befindet und es an einem gemeinsamen, klar umrissenen Verständnis der mit dem Fachreferat verbundenen Aufgaben fehlt. Besonders deutlich zeigt sich dies bei übergreifenden Themen wie Open Access oder Forschungsdatenmanagement. Hier ist häufig unklar, wer in den Einrichtungen wofür zuständig ist und in welchem Umfang Fachreferent*innen Verantwortung übernehmen sollen oder können. Diese fehlende Rollenklarheit erschwert eine strategische Ausrichtung der Arbeit und beeinträchtigt die Sichtbarkeit und Wirkung der Fachreferatsarbeit insgesamt.

Als zentrale Handlungsempfehlungen wurden die Stärkung der Rolle der Fachreferent*innen als Vermittler*innen der Informationsinfrastruktur sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Fachinformationsdiensten hervorgehoben. Fortbildungen wurden dabei als wichtiges Mittel zur Weiterentwicklung fachlicher Kompetenzen und zur Förderung des kollegialen Austauschs bewertet.

Im Anschluss an die Veranstaltung ließen die Teilnehmenden den Abend in geselliger Runde im Restaurant Haus am Walde ausklingen. Bei regionalen bremischen Spezialitäten bot sich die Gelegenheit, die Gespräche des Tages fortzusetzen und neue Kontakte zu knüpfen.

Für den zweiten Fortbildungstag waren drei Referenten nach Bremen gereist, um Einblicke in innovative und forschungsrelevante Themen zu bieten. Der thematische Fokus lag dabei auf den im Vorfeld ermittelten Wünschen der Teilnehmenden: Open Access, Computational Social Sciences und Data Literacy.

Den Auftakt machte Ulrich Herb (SULB Saarbrücken) mit einem Vortrag zu „Diamond Open Access in den Sozialwissenschaften – ein funktionales Äquivalent zu Legacy Publishern?“, der die Potenziale und Herausforderungen von Diamond Open Access (DOA) beleuchtete.2 Er stellte eine systematische Untersuchung sozialwissenschaftlicher DOA-Journale in den Datenbanken Scimago und DOAJ vor und verglich DOA mit anderen Publikationsmodellen hinsichtlich Impact, Peer-Review-Zeiten sowie technischer und formaler Standards. Dabei zeigte sich, dass DOA-Journale von Non-Legacy-Publishern3 oft geringere Impact-Werte (h-Index, SJR-Score) und längere Review-Zeiten aufweisen. Trotz moralischer Argumente bleibt die Reputation für junge Wissenschaftler*innen entscheidend. Um DOA als Alternative etablieren zu können, seien technische Verbesserungen und eine höhere Sichtbarkeit notwendig, so Herb. In der anschließenden Diskussion wurde auf das DFG-Projekt SeDOA hingewiesen, das neue Impulse für DOA setzen soll.

Im Anschluss folgte Maximilian Haag (GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften) mit dem Vortrag „Computational Social Science: Methoden, Daten und Anwendungen in der sozialwissenschaftlichen Forschung“. Darin bot er den Teilnehmenden eine umfassende Einführung in Computational Social Science (CSS) – als einem Forschungsfeld, das die Anwendung computergestützter Methoden für die Beantwortung sozialwissenschaftlicher Fragestellungen nutzt. Es wurde deutlich, dass die Bedeutung von CSS in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Gründe dafür sind die zunehmende Verfügbarkeit digitaler Daten, leistungsfähigere Computer, methodische Weiterentwicklungen und eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit. So hilft CSS einerseits, neue sozialwissenschaftliche Forschungsfelder zu erschließen. Andererseits müssen Fragen zu Datenschutz, ethischen Standards und offenem Datenzugang weiter ausgehandelt werden. Nach dem Vortrag wurde unter anderem diskutiert, warum CSS in der Bibliotheksfachwelt bislang weniger Beachtung findet als die Digital Humanities. Dabei kamen auch die Herausforderungen bei der Kontrolle von KI-Modellen sowie Fragen zu Copyright und Lizenzierung zur Sprache.

Zum Abschluss stand das Thema „Data Literacy in der universitären Lehre“ im Fokus. Dominic Burghartswieser (TU Darmstadt) gab Einblicke in ein Lehrkonzept, für das er und seine Forschungskolleg*innen für den „Lehrpreis Politikwissenschaft” der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) und der Schader-Stiftung nominiert wurden.4 Er betonte, dass Data Literacy nicht nur umfasst, Daten zu verstehen und anzuwenden, sondern auch deren Verhältnis zur Wirklichkeit kritisch zu reflektieren, sodass ihre Entstehungsbedingungen und dahinter liegenden Intentionen hinterfragt werden. Anhand anschaulicher Beispiele zeigte er, dass Daten nie objektive Abbildung der Realität sind, sondern durch Erhebungs- und Visualisierungsprozesse geprägt werden. Für die Lehre empfahl er, Datenkompetenz praxisnah, themenspezifisch und kritisch zu vermitteln.

Abschließend hat die VDB-Fortbildung für Fachreferent*innen in Bremen erneut bewiesen, wie wertvoll der persönliche Austausch und die gemeinsame Reflexion über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Fachreferatsarbeit sind. Zugleich wurde deutlich, dass der zweijährige Fortbildungsturnus für einen vertieften und kontinuierlichen Austausch nicht ausreicht. Aus diesem Grund haben die Teilnehmenden im Rahmen der Fortbildung ein virtuelles Treffen für interessierte Fachreferent*innen der Soziologie und Politikwissenschaft initiiert, um sich regelmäßig zu fachlichen Themen auszutauschen und ein dauerhaftes Format für die kollegiale Vernetzung zu etablieren. Die nächste Fortbildung wird voraussichtlich im Jahr 2027 in Köln stattfinden.